庄原市の重要文化財一覧

県指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 宝蔵寺宝篋印塔 | 庄原 | 建造物 |

| 壽福寺禅堂 | 東城 | 建造物 |

| 短刀 銘播磨守輝広寛永五年八月日 | 庄原 | 工芸品 |

| 太刀 | 庄原 | 工芸品 |

| 絹本著色五大明王像 | 東城 | 絵画 |

| 絹本著色仏涅槃図 | 東城 | 絵画 |

| 絹本著色当麻曼荼羅図 | 東城 | 絵画 |

| 紙本著色宮景盛像 | 西城 | 絵画 |

| 絹本著色藤原盛勝像 | 西城 | 絵画 |

| 絹本著色覚海禅師像 | 西城 | 絵画 |

| 木造十一面観音菩薩立像 | 庄原 | 彫刻 |

| 陽内遺跡出土遺物 | 庄原 | 考古資料 |

市指定

建造物

円通寺本堂 附厨子

| 読み方 | えんつうじほんどう つけたりずし |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和37年6月21日 |

| 所在地 | 庄原市本郷町 |

| 構造形式 | 本堂:桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、銅板葺 厨子:一間厨子 |

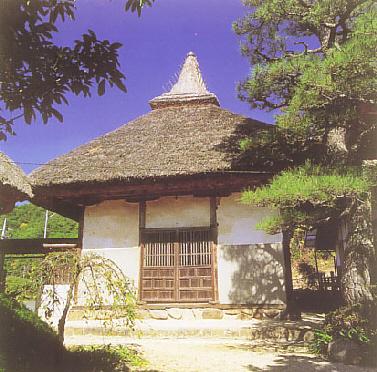

○円通寺は、地毘庄地頭として鎌倉時代末期(14世紀前半)に入部した山内首藤氏が本拠の甲山城中腹に建てた菩提寺であり、戦国時代の天文年間(1532~55)に山内直通が再建したと伝えられる。

○三間三面脇仏壇付きの禅宗様仏殿として一応の形を整えている。扉は框の中央に稜線があるもので古式である。

○厨子もまた整然とした禅宗様の優秀なもので、おそらく当初からのものであろう。

▲上へ戻る

荒木家住宅

| 読み方 | あらきけじゅうたく |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和43年4月25日 |

| 所在地 | 庄原市比和町森脇 |

| 構造形式 | 1棟 桁行20.6m、梁間10.9m、入母屋造、茅葺 |

○詳しい建築年代は明らかでないが、構造等から江戸時代中期(17世紀末~18世紀初め)の建築と考えられる。

○平面は農作業をする「土間」と牛を飼育するための「だや」が全体の半分を占め、残りは床上五室からなる。柱は「ちょうな」と呼ばれる道具でけずり出されたものが使われている。

○荒木家は中世末(16世紀)からこの地へ住み、森脇八幡宮の神官である。床を一段高くして神を祀った部屋である「たかま」があり、神官の家としての特性を示している。

○中国地方の古い住宅の好例として重要。

▲上へ戻る

堀江家住宅

| 読み方 | ほりえけじゅうたく |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和41年12月5日 |

| 所在地 | 庄原市高野町中門田 |

| 構造形式 | 1棟 桁行19.8m、梁間10.5m、入母屋造、茅葺 |

○建築時期は明らかではないが、17世紀中頃とみられ、中国地方においては非常に古いものである。

○古い農家の間取りであった三間間取りの痕跡がたどれる貴重な遺構であり、古い農家の形態をよく保存した数少ない例である。後年座敷と納戸のあたり、引き続いて中の間が再度付加されてきていることなど変遷の跡が見えるとともに、素朴さと力強さがある。また釘を使っていないことなど民俗文化財としても貴重な資料となっている。

▲上へ戻る

宝蔵寺宝篋印塔

| 読み方 | ほうぞうじほうきょういんとう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和30年9月28日 |

| 所在地 | 庄原市東本町 |

| 構造形式 | 花崗岩製 高さ 1.8m |

○中世の宝篋印塔として姿がよく、損傷もほとんどない逸品とされる。

○この塔のある宝蔵寺は、地毘庄の地頭山内氏の祈祷所であった。基礎部分に「延文4年南呂」(1359年8月)という銘がある。延文は北朝年号であり、山内氏は諸文書で北朝年号を用いていた。府中市上下町の安福寺にある宝篋印塔(広島県重要文化財「石造宝篋印塔」)には南朝年号が刻まれており、共に当時の備後地域の情勢を知る資料といえる。

▲上へ戻る

壽福寺禅堂

| 読み方 | じゅふくじぜんどう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和59年1月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町新免 |

| 構造形式 |

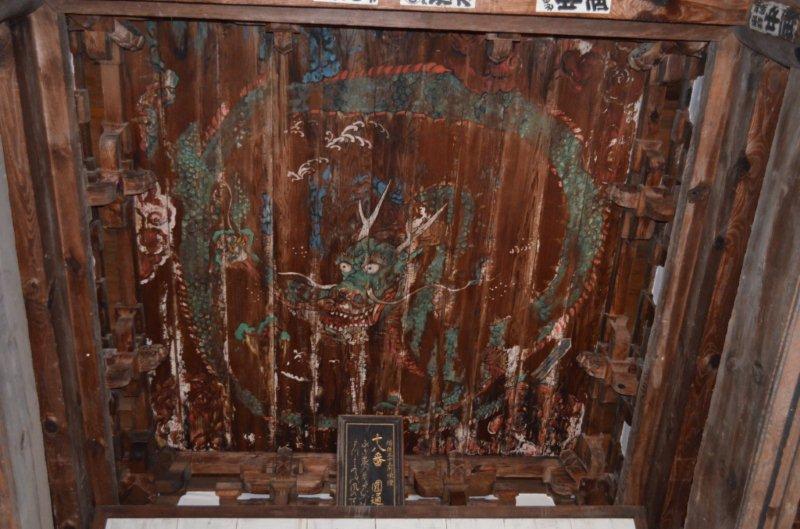

○壽福寺は天文3年(1354)、赤木十郎右衛門寄進により、徳雲寺の4世竪眼禅師が開山した曹洞宗の寺院である。

○所蔵文書によると、この禅堂は天文5年(1536)に信徒の募金により大工藤原朝臣常右衛門が建立したと伝えられている。建立された当初は亀原基壇で方三間廻縁付きの和様の床を張った天井の低い住宅風の小仏堂であった。その後、18世紀中頃に大改築が施され、現在のような禅堂としての体裁が整えられた。しかしながら、随所の転用材から建立当初の建築様式が見受けられ、なおかつ残存する痕跡から改築前の姿が復元可能である。

○室町時代後期の優れた仏堂であり、同時期の同傾向の仏堂は中国地方には他に例がなく、重要である。

▲上へ戻る

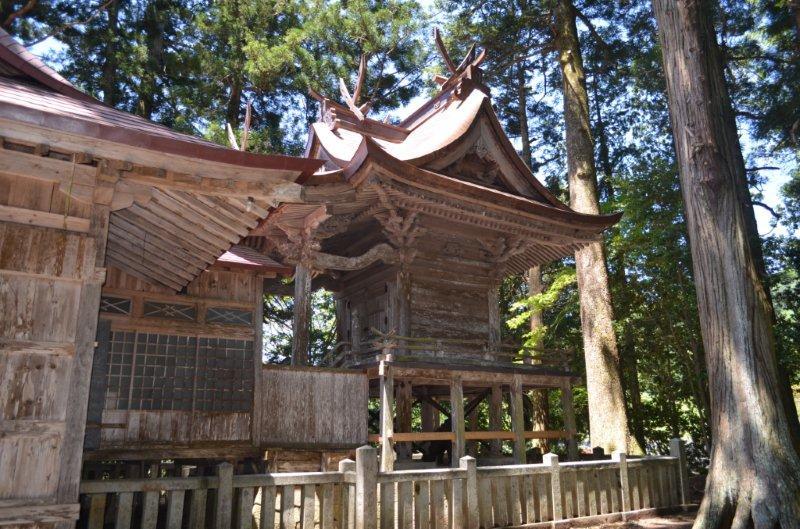

西原八幡神社本殿

| 読み方 | にしはらはちまんじんじゃほんでん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市板橋町 |

| 構造形式 |

○天正11年(1583)多賀五朗通俊の祈願所として建立されたもので、その建築様式が室町時代のものを一部残している点で歴史的価値がある。

▲上へ戻る

薬師寺五輪塔

| 読み方 | やくしじごりんとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 平成5年1月22日 |

| 所在地 | 庄原市山内町 |

| 構造形式 | 1基 高さ:1.425m |

○この五輪塔は、水輪の刻銘から天正4年(1576)僧栄快によって建立されたもので、塔高1.425mと旧庄原市内では最大級のものである。五輪塔としては風輪と空輪が極端に大きいなど特異な形をしているが、戦国時代末期の地域的特徴を示すものとしてきわめて貴重な資料である。 僧栄快は、備後国の有力国人山内首藤家の庶子で、同家の武運長久を祈念して、この五輪塔を建立したとされる。

▲上へ戻る

柳原宝篋印塔

| 読み方 | やなばらほうきょういんとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和50年7月7日 |

| 所在地 | 庄原市本町 |

| 構造形式 | 1基 塔高 1.880m |

○記銘はなく時期不明であるが、県重要文化財『宝蔵寺宝篋印塔』と同形態であり、同時期のものと推定される。

▲上へ戻る

長尾隼人供養塔

| 読み方 | ながおはやとくようとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和40年11月1日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 |

○千手寺境内にある花崗岩の五輪塔で、全体の高さが2.63mもあり、東城町最大の五輪塔である。地輪は台座の上にすえつけられていて正面に銘文がある。水輪は楕円形であるが、やや上ぶくらみの感がする。火輪は水輪よりやや小さく、軒の上端の隅が反らしてあるのに対して、下端隅にやや反りが認められる程度である。風輪は桶形で、上部はややくぼみをもち空輪を支えている。空輪は頂がとがっている。五輪塔としては、室町末期から江戸初期に一般に見られる型のものである。しかし、東城の城主として資料的にはっきりしている長尾隼人の供養塔であり、重要である。

▲上へ戻る

中野八幡神社の石鳥居

| 読み方 | なかのはちまんじんじゃのいしとりい |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和63年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市西城町中野 |

| 構造形式 |

○中野八幡神社の第3鳥居は延宝9年(1681)の銘があり、両柱が中程から折損したために文政2年(1819)に再建されている。石鳥居としては県内においても比較的古いもので、西城地域においては最も古い石鳥居である。

▲上へ戻る

八鳥佛段宝篋印塔

| 読み方 | はっとりほとけのだんほうきょういんとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和63年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市西城町八鳥 |

| 構造形式 |

○八鳥佛段の堂内にある2基の宝篋印塔は、結晶質石灰岩製で芸藩通志、国郡志にも記載されている。そのうち1基は基礎に「金峯口王天文廿三年(1554)」の刻銘がある。これは町内における石造物中の記年銘としては最も古く、中世塔類の研究上貴重な資料である。

▲上へ戻る

石造地蔵菩薩半跏像

| 読み方 | せきぞうじぞうぼさつはんかぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 平成4年5月1日 |

| 所在地 | 庄原市西城町西城 |

| 構造形式 | 斑状花崗岩・角閃石花崗岩 総高 182cm(基壇を除く) 像高 128cm(頂上から右足先まで) 頭部 28.5cm(頂上からあご下まで) |

○台石の陰刻銘によると、石仏は当時11世住職成誉が泉州日根郡(現大阪府泉南郡)の石仏師中谷銀右衛門・三宅左兵衛に彫刻させ、正徳5年(1715)6月境内に入眼安置したものである。

○大作であるため、全体に彫りが浅いものの、調和・動勢・優美の三つをほぼ兼ね備え、県内はもとより全国的に見ても屈指の近世丸彫り石仏の優品とされている。また、近世におけるこの地方の地蔵信仰の形態や、泉州の石工集団とのつながりを知る手がかりとなるものである。

▲上へ戻る

多加意加美神社本殿

| 読み方 | たかおかみじんじゃほんでん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 平成2年4月23日 |

| 所在地 | 庄原市口和町向泉 |

| 構造形式 | 一軒社倉欅の入母屋造 銅板葺き 延喜式内社 |

○19世紀前期から中期にかけて建造された一軒社倉欅の入母屋造り、銅板葺きで、正面に千鳥破風を設けている。

○延喜式内社で、この地方では特別の建築様式を用いている。

▲上へ戻る

宝山神社の石鳥居

| 読み方 | たからやまじんじゃのいしとりい |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和50年1月24日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 花崗岩造り 高さ 3.10m 柱間 2.75m 柱囲 0.97m 尾根帳 4.70m |

○宝山神社は茅城主福場備前守が天保年間(1532~)に建立したと云われている。

○正徳5年(1715)9月に、泉州日根郡石田村の石大工中谷銀右エ門が作成、寄進された。

▲上へ戻る

宝山神社の御手洗鉢

| 読み方 | たからやまじんじゃのちょうずばち |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和50年1月24日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 |

○正徳5年(1715)9月に寄進されたもの。

▲上へ戻る

領家八幡神社の夜燈

| 読み方 | りょうけはちまんじんじゃのやとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 建造物 |

| 指定年月日 | 昭和50年1月24日 |

| 所在地 | 庄原市総領町下領家 |

| 構造形式 | 2基 高さ 1.52m 石笠直径 0.75m 基盤周囲 1.05m |

○天和3年(1683)5月に寄進されたもの。

▲上へ戻る

工芸品

赤糸威鎧兜 大袖付

| 読み方 | あかいとおどしよろいかぶと おおそでつき |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和45年5月25日 |

| 所在地 | 庄原市山内町 |

| 構造形式 | 胴高 33.5cm、胴廻 87cm、大袖高 47.5cm、大袖巾35cm 兜鉢高 12.5cm、兜鉢《けい01》 22cm 黒漆塗本子札・威糸緋糸・立拳前二段・後三段・長側四段・草摺脇楯とも四間五段・金具廻韋所獅子牡丹文染韋包・脇楯壷板大袖七段・笄金物付・兜鉄阿古陀形黒漆塗四十六枚張四十二間筋鉢●五段・鍬形・吉字透前立・栴檀板付・鳩尾板欠 ※(●は革へんに毎[しころ]) |

○日吉神社は、鎌倉時代(1192~1332)に関東から地頭として西遷し土着した山内氏の崇敬が深く、この鎧は永禄元年(1558)に甲山城主山内首藤隆通が奉納したといわれる。

○脇立をつけ四間の草摺を垂れた鎧で、子札頭が尖りごころで胴は下窄り、阿古陀形の筋兜などからみて室町時代(1333~1572)における末期式正鎧の特色が強い。鳩尾板を欠失するが当初の状態を保って伝存することは珍しく貴重で、かつ製作精緻で技巧も優れている。

▲上へ戻る

短刀 銘播磨守輝広寛永五年八月日

| 読み方 | たんとう めいはりまのかみてるひろかんえいごねんはちがつ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和38年11月4日 |

| 所在地 | 庄原市中本町 |

| 構造形式 | 刃長 29.3cm、反り 0.24cm

|

○江戸時代の寛永5年(1628)作

○藩磨守輝広は、肥後守輝広の弟子で養子となった者で、最も古い年記は慶長15年(1610)である。寛永5年の年記を持つこの短刀の資料的価値は高く、姿があかぬけ地刃の出来も最高のものである。

▲上へ戻る

太刀

| 読み方 | たち |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 平成7年1月23日 |

| 所在地 | 庄原市中本町 |

| 構造形式 | 全長 91.3cm、刃長 71.3cm 反り 1.7cm、目釘孔1個鎬造、庵棟、切先はやや小さい、刃文直刃、鑢目は浅い勝手下がり 銘:備後国三原住正興作(表)、天文二年八月日(裏) |

○戦国時代の天文2年(1533)三原の刀匠正興が製作した太刀。この時代は刀が主流であり、実用刀としての太刀はまれである。

○保存状態もよく、美術的にも非常に価値がある。製作者の正興は、時代、銘振り、鑢目などから初代正興と考えられる。

▲上へ戻る

短刀

| 読み方 | たんとう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和43年11月26日 |

| 所在地 | 庄原市七塚町 |

| 構造形式 | 刃渡 16.40cm(五寸四分) 銘:備後国恵蘇郡地毘庄直正作(表)、天正四年八月吉日(裏) |

○郷土刀として重要であり、また逸品である。

▲上へ戻る

朱塗鞍

| 読み方 | しゅぬりぐら |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和52年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市本郷町 |

| 構造形式 | 前輪高さ:27cm、後輪高さ:31.5cm、居木:37cm 前後輪の海、磯と称する部分に金高蒔絵の桐紋 |

○鞍の表裏の正面に桐紋の高蒔絵を施している。

○根来塗ともいわれ堅固で保存もよく美しい朱塗鞍である。

○この鞍は山内家伝来のもので、山内二十五代の当主山内陸郎氏より菩提寺である円通寺の解体修理記念に寄贈された。

○レプリカを歴史民俗資料館にて展示中

▲上へ戻る

一野宮神社銅幣 一柄

| 読み方 | いちのみやじんじゃどうへい |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町中迫 |

| 構造形式 | 一柄 |

○この銅幣は「大屋大明神永仁五年(1297)十月吉日金代宇左衛門」と幣の冠の表裏に刻銘がある。

○大屋の奥に金代という地名があり、この地方は古来盛んに砂鉄を採取し、タタラ製鉄が行われたので、宇左衛門は鎌倉時代においてすでに有力な鉄山業者であったのだろう。

▲上へ戻る

大屋八幡宮銘の鉄製鰐口

| 読み方 | おおやはちまんぐうめいのてつせいわにぐち |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 平成4年6月5日 |

| 所在地 | 庄原市西城町中迫 |

| 構造形式 | 大きさ外径 36cm、面径 32.5cm、厚さ 12cm、重量 12kg 材質鉄鋳物 銘文 銘帯右半分慶長二十年八月卋本願●●●藤太良左衛門 内区右半分内方阿● 銘帯天之部キリーク(阿弥陀) 内区左半分加藤善兵衛作 銘帯左半分奉寄進大屋八幡宮大戸両村十二郷 (※●は読み取り困難) |

○この鰐口は本願主伊藤太良左衛門、内儀お万夫妻とこれに賛同した大屋・大戸両村々民、近隣十二郷の有志が協賛し、大屋八幡宮(創建、由緒等不明)に奉納されたものである。

○製作者は出雲国、宇波(現島根県能義郡広瀬町宇波)の鋳物師、賀籘善兵衛の現存遺品の4作中の1作として貴重であり、奥備後西城地域と出雲国との流通経済を裏付ける物的証拠遺品でもある。

▲上へ戻る

中野八幡神社の篇額

| 読み方 | なかのはちまんじんじゃのへんがく |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 平成4年6月5日 |

| 所在地 | 庄原市西城町中迫 |

| 構造形式 | 杉製 総高122.5cm、幅 64.5cm |

○本額は神社の本殿に掲げられているもので、その裏面の黒塗りの上に次のように朱書されている。

"文政二己卯三月再修 願主源影盛

干時弘治元年十二月吉日 本願攝住不動坊

田邊林右衛門定良

水馬源右衛門正盈"

▲上へ戻る

多加意加美神社獅子狛犬随身像

| 読み方 | たかおかみじんじゃししこまいぬずいじんぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 平成2年4月23日 |

| 所在地 | 庄原市口和町向泉 |

| 構造形式 |

○木造獅子・狛犬7体、随身像8体があり室町時代から江戸時代の各時期の特徴を備えている。

○また、技巧の優れた仏師の作と素人風の素朴なものが混在し、当時の文化を知るうえで貴重である。

○写真は随身像のうちの1体

▲上へ戻る

紺糸威当世具足(兜)

| 読み方 | こんいとおどしとうせいぐそく |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町下領家 |

| 構造形式 | 62間筋兜 高さ:12cm、左右:7cm、前後:8cm 6段(小札) |

○戦国末期から桃山初期のもので作者は早乙女家成。

○兜鉄62間筋兜で、鐚は6段下り、切札板物小札を毛引威されている。

○吹返しは戦国末期から桃山初期の形式で、八幡座は菊座が金に鍍金されている。

○旧木村屋の鎮守神である艮神社に奉納されたものだが、いつの時代にされたのかは不明。

▲上へ戻る

紺糸威当世具足(鎧)

| 読み方 | こんいとおどしとうせいぐそく |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町下領家 |

| 構造形式 | 胸高胸板から草摺先まで:前67cm、後73cm 胴廻り:前51.5cm、後60cm |

○袖は当世二段下りで、威は盛上本小札で盛り上げられ黒漆が塗られ、ふちは唐草の金蒔絵が施されており、前立拳三段、後立拳四段、長側四段、脇板の鳳凰の金蒔絵が施され、胸板の左の赤銅の采配付の環が取付けられている。

○下散(草摺)は七間五段下りで盛上本小札、黒漆塗の上に金箔を押し菱縫板の両端には、いの目の穴があり美しいものである。

○佩盾は五段下り、黒漆の瓦札で、全部革製、枝菊の金蒔絵を各段に施し、裏地は麻生地に萌黄の花模様がある。

○篭手は当世篭手で時代も同じく全部そろっている。

○この具足は戦国末期の地方城主が着用していたと思われる。

▲上へ戻る

水野勝成ゆかりの馬具

| 読み方 | みずのかつなりゆかりのばぐ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 鞍:長さ40cm、股当り28cm |

○水野勝成は、福山藩初代藩主として元和5年(1619)に郡山藩(現・奈良県)から入封した。

○この馬具は江戸時代のもので、鞍は全部螺鈿によって飾られており、鐙には沢瀉の家紋が象眼されており、見事な鞍と鐙である。

▲上へ戻る

水野勝成ゆかりの駕籠

| 読み方 | みずのかつなりゆかりのかご |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 高さ:91cm 幅:76cm 奥行:105cm |

○水野勝成は、福山藩初代藩主として元和5年(1619)に郡山藩(現・奈良県)から入封した。

○江戸時代のもので、水野公姫君愛用のものと伝えられる。鍍金の金具は美しく、内部は天井が格天井となっており、その一つ一つに見事な草花図が描かれている。

▲上へ戻る

馬の鞍部分3点

| 読み方 | うまのくらぶぶんさんてん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 工芸品 |

| 指定年月日 | 平成13年7月18日 |

| 所在地 | 庄原市総領町下領家 |

| 構造形式 |

○川平城麓の社家に保存されていたもので、天正2年(1574)の年紀が彫られており、螺鈿の跡が確認できる。城主田総氏ゆかりの馬具と思われる。

▲上へ戻る

絵画

絹本著色五大明王像

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくごだいみょうおうぞう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成元年3月20日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川西 |

| 構造形式 | 鎌倉時代から南北朝頃 |

○五大明王は五大尊ともいい、密教修法の本尊として信仰され、彫刻絵画にあらわされた。

○とくに注目すべきは大威徳明王で、通形はうずくまる水牛の背に跨坐する姿であるが、ここでは疾走する水牛の上に立つ形式をとる。この形式は東京国立博物館の平安後期という「仏画稿本」、その他に鎌倉時代の3件の作例が知られるくらいでまれな例といわれる。

○由来は詳らかではないが、県内には比較的少ない本格的な密教絵画として重要である。

▲上へ戻る

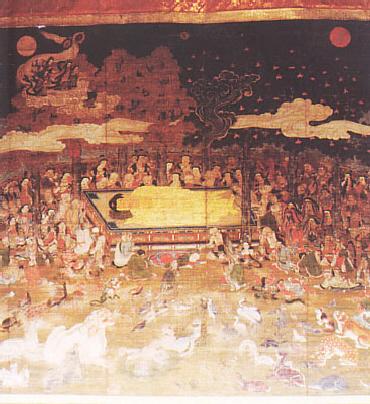

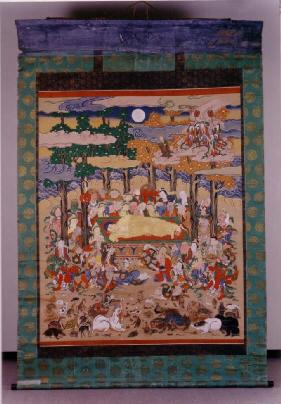

絹本著色仏涅槃図

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくぶつねはんず |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成元年3月20日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 |

○釈迦は80歳の年、2月15日、抜提河の河畔、沙羅双樹の下において頭を北、顔を西にして涅槃されたと伝えられるが、その時の様子を絵画で表したのが仏涅槃図である。

○涅槃図の一般的な構図のパターンは、中心に宝台上に横たわる入涅槃の釈迦をあらわし、周囲にそれを悲しむ仏弟子・菩薩・天部・俗人・さらに動物を描き、また宝台の周りに四枯四栄の紗羅樹林を配置し、上方に抜提河が流れ、さらに虚空より釈迦入滅の悲報に接した摩耶夫人が雲に乗って飛来する姿が描かれ、2月15日であるので月は満月に描かれている。

○本件の涅槃図は、古式では釈迦が両腕をまっすぐ伸ばすのに本図は右腕を上方に上げていることなど、時代が降った傾向が見られる。

○左端に「天正六年戊寅五月三日誌焉地絹秀威」という墨書名があり制作年代、由来も知られ趣がある。

▲上へ戻る

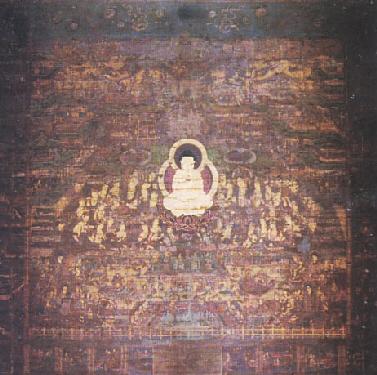

絹本著色当麻曼荼羅図

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくたいままんだらず |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成2年12月25日 |

| 所在地 | 庄原市東城町東城 |

| 構造形式 | 縦:148.3cm 横:153.6cm |

○当麻曼荼羅は、「観無量寿経」によって浄土変相を描いたもので、奈良県当麻寺の当麻曼荼羅図(国宝)が有名である。鎌倉期以降、法然上人の高弟であった西山上人証空によってこの曼荼羅図の普及が行われ、後世その転写本が多く流布していった。

○図相は通例どおり中央に阿弥陀・観音・勢至の3尊、諸菩薩、その他虚空・法楼・宝樹・宝池などいわゆる極楽浄土の景観が表されている。また、左右および下辺の端にはそれぞれ区画を設けて説話等が描かれているのも通例どおりである。全体的にみてあたたか味のある色相で中尊の側に控える菩薩像の目鼻立ちもはっきりし、かつふっくらとした表情をしているなど美術的にも評価が高い。

○こうした描法や色調の点から、本曼荼羅図は鎌倉時代の作とみられ、県内では数少ない鎌倉時代の仏画の一つとして貴重である。

▲上へ戻る

紙本著色宮景盛像

| 読み方 | しほんちゃくしょくみやかげもりぞう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和45年5月14日 |

| 所在地 | 庄原市西城町栗 |

| 構造形式 | 縦:84cm 横:43cm |

○景盛は久代宮氏九代で大富山城三代の城主である。画賛に「上総州太守傑叟昌英大居士寿像(中略)尽工難作本来心干時永禄龍集丁卯夷則如意珠日青原山主勅特賜覚海木中圭抱老衲七十九書之」とある。永禄十年(1567)七月覚海禅師自筆自賛とみえ、戦国時代の地方武士の画像としては稀有のものである。

▲上へ戻る

絹本著色藤原盛勝像

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくふじわらもりかつぞう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和45年5月14日 |

| 所在地 | 庄原市西城町栗 |

| 構造形式 | 縦:88cm、横:37.5cm 画面は素絹を用いて著色 |

○藤原盛勝は宮氏の功臣で、法名「武経院殿緯天清文大居士」。印塔には「山城守清文盛勝」と刻銘。

○画賛に「前城州太守緯天文公禅定門容像研其深淵者流遠(中略)干時天正龍集壬午大呂如意珠日三峰山主勅特賜徳光禅師証岩祐頓老衲強仕餘書之畢」とある。天正十年(一五八二)十二月浄久寺四世徳光禅師の賛である。

▲上へ戻る

絹本著色覚海禅師像

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくかくかいぜんじぞう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和45年5月14日 |

| 所在地 | 庄原市西城町栗 |

| 構造形式 | 縦:92.5cm 横:47.5cm |

○宮氏は西城へ移城後伽藍一宇を建て、徳雲寺五世覚海禅師を招いて浄久寺を創建した。覚海禅師は徳雲寺二世宗梅禅師を勧請開山とし、自らは二世中興となり遷住して永く法幢の基を開いた。

○「三千刹界露此無(中略)宮影盛公寄進之干時天正八年(一五八〇)庚夷弥生上澣日勅特賜覚海禅師書之」の賛がある。

▲上へ戻る

敬老の図

| 読み方 | けいろうのず |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市山内町 |

| 構造形式 | 縦:52.3cm 横:84.4cm |

○文化九年三月、山内日吉神社において代官頼杏坪の主催で敬老会が開かれたときの図。

雨乞い祈祷の図

| 読み方 | あまごいきとうのず |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市山内町 |

| 構造形式 | 縦:52.3cm 横:84.4cm |

○文化十一年山内地方は干ばつに苦しみ、代官頼杏坪は日吉神社において雨乞祈祷をおこなった。六月六日早朝より祈願を続け正午より大豪雨となった。

▲上へ戻る

測量図

| 読み方 | そくりょうず |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市板橋町 |

| 構造形式 |

○明治初年、明治新政府の発足とともに、地租改正のことあり地積の測量が村々で行われた。その模様を絵馬額にしたものである。当時の風習等がうかがわれる。

○万延元年(1860)桜田門の変に加わった旧水戸浪士関某の筆といわれ、関は明治初年名を秘して庄原の地に隠棲していたという。

○歴史民俗資料館にて展示中

▲上へ戻る

紙本著色涅槃図

| 読み方 | しほんちゃくしょくねはんず |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成3年3月22日 |

| 所在地 | 庄原市中本町 |

| 構造形式 | 江戸時代中期 縦:108.8cm 横:151.2cm |

○保存良好で彩色の剥落もなく、特に釈尊の金泥が美しい。表具は紙装で傷んでいるが本紙は健全である。

○幅裏に「寄進相檀享保廿一辰夏当山四世祖登代」と墨書

▲上へ戻る

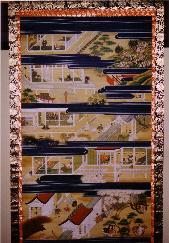

絹本著色親鸞聖人縁起

| 読み方 | けんぽんちゃくしょくしんらんしょうにんえんぎ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成4年3月27日 |

| 所在地 | 庄原市三日市町 |

| 構造形式 | 4幅 江戸前期 |

○表装をしかえるなど善良に管理されており、保存状態は極めて良好で損傷はない。また、本体は細密に描かれており色彩も鮮明である。

▲上へ戻る

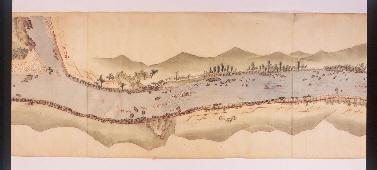

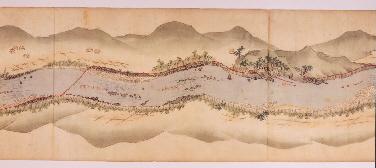

西城川舟運図

| 読み方 | さいじょうがわしゅううんず |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成6年2月23日 |

| 所在地 | 庄原市門田町 |

| 構造形式 |

○近世から近代にかけて、現庄原市門田町~三次市三次町の間で行われた西城川の舟運の様子を描いたもので、起点から終点までの沿線を詳細に描いている。産業・運輸の資料となるばかりでなく、当時の景観を示す貴重な歴史資料である。

▲上へ戻る

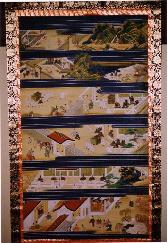

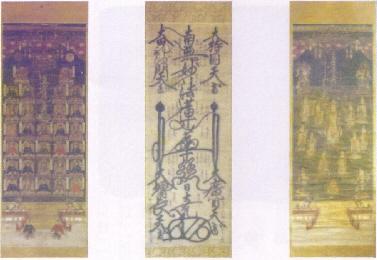

御祈祷本尊 三幅対

| 読み方 | ごきとうほんぞん さんぷくつい |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町入江 |

| 構造形式 | 三幅 1.三十番神画像(絹本著色) 2.尭師大曼陀羅(紙本墨書) 3.五番善神画(絹本著色) |

○日蓮宗の御祈祷の際に用いる3幅の掛軸で、いずれも縦194.5cm、横59.7cmである。国郡志には「三十番神画像壹幅・尭師大曼陀羅・五番善神画」とある。

○箱書には「享保十九年表具再営」とあり、尭師大曼陀羅には「天正十五年丁亥暦初冬吉日良辰・備之後州久代妙善寺常住守護」の銘がある。寺伝では大曼陀羅は本山妙顕寺貫主日尭上人より授与せられ、寺宝にしたという。

○写真は左から『三十番神画像』、『尭師大曼陀羅』、『五番善神画』

▲上へ戻る

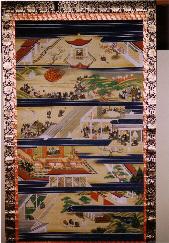

法華経廿八品絵

| 読み方 | ほけきょうにじゅうはちしなえ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 昭和51年3月25日 |

| 所在地 | 庄原市西城町入江 |

| 構造形式 | 絹本著色、掛軸装 縦:151cm 横:60cm |

○荒木対馬守盛正の寄進と伝えられ、法華経廿八品の内容を8幅に分けて鳥瞰図風に描いたもので廿八品絵図ともいう。

○「四海唱導妙顕寺卅世賜紫沙門日寛」の銘がある。

▲上へ戻る

卍山禅師自画像

| 読み方 | まんざんぜんじじがぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 絵画 |

| 指定年月日 | 平成7年2月20日 |

| 所在地 | 庄原市比和町古頃 |

| 構造形式 |

○卍山禅師(卍山道白)は寛永13年(1636年)古頃村に生まれ、7歳の頃より曹洞宗のお寺で修行を行い、のちに京都にお寺を建てるほどの優れた僧侶となった。

○その生家に掛け軸として3幅の自画像が保存されている。

▲上へ戻る

彫刻

木造十一面観音菩薩立像

| 読み方 | もくぞうじゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 昭和59年11月19日 |

| 所在地 | 庄原市実留町 |

| 構造形式 | 一木造 像高:179.0cm 頭頂より顎まで:48.0cm 肩幅:50.0cm |

○顔面が少々摩滅しているのが残念であるが、眼は半開の木眼になり、当初の威厳をうかがうことができる。

○頸には三道を表し、条帛(じょうはく)は左肩より右脇にかけ天衣は両肩より下腹・膝前に2段にかけ、その彫成には頸著な翻波(ほんぱ)文を彫出している。

○右手は垂れて著しく長く不自然に見えるが、この一種の不安定感が欠点とは感じられず、かえって仏像の彫法的な表情をよく表現している。左右両腕両手頸には同形の釧(くしろ)を彫作している。

○開帳17年ごと

▲上へ戻る

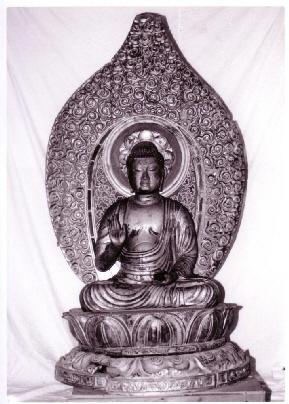

柳原木彫仏像

| 読み方 | やなばらきぼりぶつぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市本町 |

| 構造形式 | 桧寄木造 高さ:1.6m 蓮華座に安置 |

○薬師如来座像。全身に金箔を施したものと思われるが、今はほとんど剥落して凹所に僅かにその痕跡を残す。光背は後修だと思われる。

○現在は耕地の中に独立する2米平方位の小堂の中に安置されていて、往時の事は知るよしもない。

○旧庄原村の庄屋の記録「万覚書」によれば「間所薬師は貞朝の作、寛正年中(1460~65)の作、元禄十二(1699)再興迄240年に成」とあり、その外の記録は知られていない。

○貞朝(定朝)は藤原時代の代表的な仏師であるが、天喜五年に死亡している。時代的に彼の作とするのは無理であるが、注目すべき仏像である。

▲上へ戻る

獅々頭

| 読み方 | ししがしら |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 昭和50年7月7日 |

| 所在地 | 庄原市永末町 |

| 構造形式 | 室町時代 縦:40.0cm 横:35.5cm 高さ:17.0cm(前)、24.0cm(後) |

○永末八幡神社に伝わっているもので、頭部裏に"大願主牛歳男景久 永正十七年(※1520年)庚辰"と朱銘がある。奉納者と推定される景久は尼子経久の曾孫にあたり、永禄九年(1566年)の尼子一族離散後に、縁戚である山内氏を頼って庄原に来往した。

○下地は黒漆塗に口辺は朱を施し、眼・歯は鍍金板が打たれている。眼球板は紛失している。

○歴史民俗資料館にて展示中

▲上へ戻る

木彫恵比須大黒(御神体)

| 読み方 | きぼりえびすだいこく(ごしんたい) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 昭和52年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東本町 |

| 構造形式 |

○寛保即ち三上郡庄原村と称した時代で有名な享保の大飢饉から復興がほぼ出来上がった段階で、寛保元年の大火災をまねき住民悉く打ちひしがれたとき、住民の再起への願いの拠りどころとして大衆平安生活のお守本尊を当時の豪族三上一族によって奉献されたものである。

▲上へ戻る

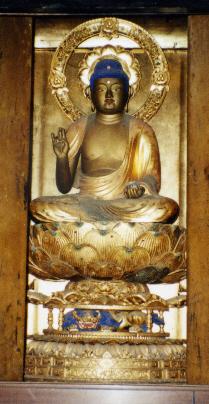

木造薬師如来坐像

| 読み方 | もくぞうやくしにょらいざぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 平成3年3月22日 |

| 所在地 | 庄原市峰田町 |

| 構造形式 | 室町時代 檜材、寄木造 像高:85cm 膝幅:66cm 台座の高さ:30cm 光背の高さ:160cm 光背の幅:107cm 光背は舟形で雲形模様 |

○表面全体に黒漆を塗り、その上に金箔が押してある。衣文・光背の雲形をはじめ彫りは繊細である。

▲上へ戻る

木造薬師如来坐像 附 光背・台座・厨子・脇侍・眷属

| 読み方 | もくぞうやくしにょらいざぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 平成12年5月17日 |

| 所在地 | 庄原市川手町 |

| 構造形式 | 中世期、江戸時代に修復 像高:88.1cm 光背:円光部径63.5cm 台座:蓮華座、高さ85.5cm 厨子:(高)215.0cm、(幅)133.0cm、(奧行)90.0cm ・脇侍:木造・日光月光菩薩立像 1軀 厨子入り、像高:49.5cm ・眷属:木造十二神将立像 12軀 厨子入り、像高:35.0cm 前後 ・古佛御薬師如来再興之注文 ・本尊仏並びに脇立十二神将修理条々 |

○江戸時代前半修復本村薬師如来坐像は平安時代後期の典礼優雅な作風が失われつつ、鎌倉時代の写実性に優れた作風へと移行する過度期の作例と比定できる。

○江戸期の修補は、かなり大々的なものであり、その本格的かつ優れた技術を駆使した優作であり、またその折りの記録をとどめている点において綿密に記録と実例で確認できることは、江戸時代前期の台座の基準作例としても意義のあることである。

▲上へ戻る

木造千手観音坐像 一躯 附 厨子

| 読み方 | もくぞうせんじゅかんのんざぞう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 彫刻 |

| 指定年月日 | 平成29年12月13日 |

| 所在地 | 庄原市口和町大月 |

| 構造形式 | 木造、金泥塗り、玉眼嵌入 像高:16.7cm 光背:総高20.2cm、舟形 台座:総高11.7cm 厨子:総高39.9cm、最大巾32.7cm、最大奥24.8cm 室町時代(明応八年=1499) |

○黒岩城主泉氏の菩提寺、黒岩山松岳院(昭和43年に廃寺)の本尊として伝来した千手観音像である。

○桧とみられる針葉樹の一材より彫出する。頭上に十一面(うち一面は亡失)を戴き、胸前で合掌し、膝上で掌を重ねて宝鉢を載せる。脇手のうち二手を頭上に挙げ、掌上に化仏を載せる。このほか左右に各十八手(左右とも各一手亡失)をあらわし、合計四十二臂(註)とする清水寺式の千手観音像。天衣、条帛、折り返し付の裙、腰布をつけ、右脚を外に結跏趺坐する。

○畿内仏師の作と見られる優品であるが、金泥の塗りや台座の造りなどに稚拙な部分が見受けられ、それらは後の仕事と推測される。厨子内の自然木や彩色も同様である。

○厨子は黒漆塗りで、内部に自然木を用いて岩組をあらわし、背面に「明応八■(ネ+己;「年」の意か)己未十二月日彫像」の朱漆銘がある。本像と一具であるとみられることから、製作年代はこの頃に置くのが妥当である。端正な面貌からは鎌倉時代の特色がうかがえるが、室町期においてあえて鎌倉期の作風をとったものと考えられる。

○厨子入りの千手観音坐像は全国的にも珍しく、加えて清水寺式の千手観音像は市内はもとより広島県内からもほとんど知られておらず、注目されるものである。

註:胸前で合掌する2本の手を除いた40本の手が、それぞれ25の世界を救うという考え(40×25=1000)。「25の世界」とは、天上界から地獄までそれだけの世界があるという、仏教における考え(三界二十五有)による。

▲上へ戻る

古文書

八谷家文書

| 読み方 | やたがいけもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市七塚町 |

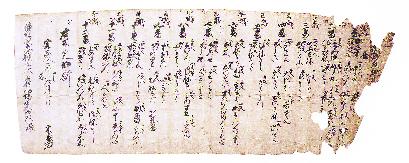

| 構造形式 | 6通 |

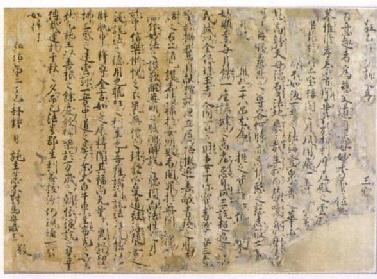

○天文十年(1541)山陰の尼子晴久が芸州吉田城の毛利に攻撃を加えた際、山内首藤家(甲山城主)より加勢した時、その家臣である八谷善三郎は出陣し、戦功を立てた。

○当文書は、その節毛利隆元より八谷善三郎へ送られた戦勝の礼状である。

▲上へ戻る

児玉家文書

| 読み方 | こだまけもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市本郷町 |

| 構造形式 |

○天文15年(1546)12月14日 豊通下知状一通

▲上へ戻る

下知状

| 読み方 | げちじょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市東本町 |

| 構造形式 | 1通 |

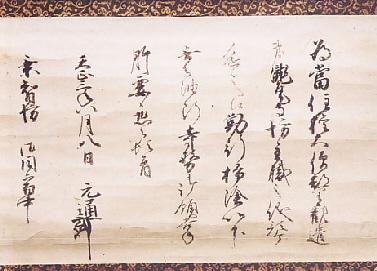

○山内家12代・元通が、山内家代々の祈願所であった龍尾山宝蔵寺の住持・宥観に宛てた坊主職預ヶ状である。

▲上へ戻る

艮神社文書

| 読み方 | うしとらじんじゃもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市本郷町 |

| 構造形式 | 13通 |

○本郷艮神社は山内惣領家と密接な関係を持っているが、この文書はその一端を示す大永二年の山内豊通の宛行状である。

▲上へ戻る

高札

| 読み方 | たかふだ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原市大久保町 |

| 構造形式 | 1枚 |

○高札は、法令を一般に告知するため木札に記し、村々の見易い場所に掲示したもので、その掲示場を高札場といった。

○その頃各地で頻発する農民一揆を防止するため、飛騨高山を中心に起こった大一揆の例を挙げて、幕府が指令して立てさせたもので、安永六年(1777)大久保村庄屋貞十郎、与頭甚三郎の裏書がある。

▲上へ戻る

上村八幡神社文書

| 読み方 | かみむらはちまんじんじゃもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和38年3月30日 |

| 所在地 | 庄原市山内町 |

| 構造形式 | 3通 |

○上村八幡神社の祭礼の際の頭屋の順番を決めたもので、これを整理すると、70筆35町7反余の耕地がほぼ3町ずつに分けられて12番に編成されている。番内の耕地を人別にまとめて書き上げており、その番の年に当たったものが、その年の祭礼を司ったのである。

○この文書は康生三年(1457)という古い時代のものであるだけにその史料価値は大きい。

▲上へ戻る

古限講歌写本

| 読み方 | こきりこううたしゃほん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年8月26日 |

| 所在地 | 庄原市本村町 |

| 構造形式 | 2冊 |

○古限講(コキリコ)は、旱魃の際に社寺を中心に行われた雨乞いの祈願祭である。

○「寛永三年癸卯七月吉日」と「嘉永三年癸丑七月」の2冊がある。このふたつは共通するところもあるが、歌詞にかなりの相違がある。

▲上へ戻る

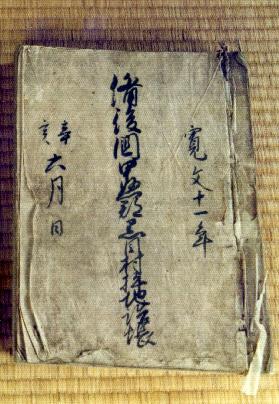

国郡志御用ニ付下調ベ書出帳

| 読み方 | こくぐんしごようにつきしたしらべかきだしちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日(1~6) 昭和52年5月17日(7) 昭和55年11月20日(8~15) |

| 所在地 | 庄原市西城町 |

| 構造形式 | 15巻33冊 |

○本書は安芸浅野藩が『芸藩通志』編纂の資料としたもので、江戸時代後期に藩命によって編集作成された。

○奴可郡では、文政二年から八年にかけて各町村のものが完成していった。西城地域に現存するこれらの書出帳は、藩へ提出した控の最も古い写本と推定され、巻末に着色絵図の添付がある。

▲上へ戻る

備後奴可郡久代記

| 読み方 | びんごぬかぐんくしろき |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町入江 |

| 構造形式 | 5冊 |

○『久代記』は西城・大富山城主久代宮氏の事歴を記述した郷土軍記である。これには数種の異本が伝えられているが、本書は一般流布本とは内容を異にし、もと7巻のもののうち、1・2巻を合わせて第1巻とし、6・7巻を合わせて第5巻として5冊にまとめた写本である。

○年代や著者は不明であるが、江戸時代初期の成立と推測される。

▲上へ戻る

御崎家文書

| 読み方 | みさきけもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和62年5月1日 |

| 所在地 | 庄原市西城町大佐 |

| 構造形式 |

○神名帳(旧大佐・八鳥・平子村域)2冊、祭文本3冊、神楽能本2冊は、奴可郡における近世を通じての村方の祭りの能様を明らかにする。寛文6年(1666)の天戸社を中心とした祭祀の由緒書のほか、祝詞本の類6種、牛頭天王宮配札帳2冊、神道葬祭に関わる文書2種は、近世における奴可郡の神職たちの活動のさまを示すものである。

▲上へ戻る

三坂村之私記

| 読み方 | みさかむらのしき |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和62年5月1日 |

| 所在地 | 庄原市西城町三坂 |

| 構造形式 | 紙本墨書1巻 幅 34cm、長さ 8.2m |

○宝暦6年(1756)、三坂村の庄屋3代目の梅木儀兵衛が当時の三坂村全体の風土生活様式を子孫のために記したもので、三坂村の歴史を知る上で重要な文書である。

▲上へ戻る

熊野神社棟札

| 読み方 | くまのじんじゃむねふだ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町熊野 |

| 構造形式 | 文亀2年(1502)備後州奴可郡西条保久里村大檀那源親盛 1枚 永正15年(1518)源尚盛 1枚 天正4年(1576)源智盛 1枚 |

○施主の名で親盛、尚盛は大富山城歴代の中には見えないが、何れも宮氏の一門であると考えられる。

▲上へ戻る

諷誦文

| 読み方 | ふうじゅもん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町入江 |

| 構造形式 |

○諷誦文とは亡者追善のために志を述べて施物を供え、僧に誦経を請う文のことである。この諷誦文には「弘治第三丁巳林鐘日施主荒木対馬守盛正敬白」と記されている。

○荒木対馬守盛正は、大富山城主宮氏の長臣で、天文16年に双親菩提のために妙秀寺を建立した。妙秀寺は現在の妙善寺であり、盛正の長男・重盛が再興した折に改称したものである。

▲上へ戻る

法恩寺の大般若経

| 読み方 | ほうおんじのだいはんにゃきょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和41年11月22日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川西 |

| 構造形式 |

○この大般若経は、格納してある経櫃の箱書きによれば、慶長17年(1612)五品嶽城主長尾隼人が武運長久の祈願をしたとき、城の備品として入手したもので、法恩寺の法印宥頂が祈願法要をつとめたことが記されている。その後、福島氏改易にともない、長尾氏が東城を去るとき法恩寺に寄進したものと考えられる。

○大般若経は4種類からなり、南都版480巻、美作版32巻、鉄眼版95巻、筆写本84巻の計691巻が現存している。

○このように4系統のものを集めて完本にしたものであるが、鎌倉から南北朝時代の木版本を主体にしたものが現存していることは貴重といえよう。

▲上へ戻る

宮脇杤木家文書

| 読み方 | みやわきとちぎけもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和41年11月22日 |

| 所在地 | 庄原市東城町戸宇 |

| 構造形式 |

○戸宇神社の社家・杤木家に伝わる神社(54点)、荒神神社(21点)、土地・貢祖(21点)、その他(52点)関係の148点の古文書である。

○この文書は杤木家歴代によって蒐集または書写されたものであるが、とくに杤木山城掾藤原秀久によるところが大きい。東城町には中世期・江戸初期に関する史料は少なく、特に神社関係史料はひじょうに少ない。ところが杤木家文書は、江戸初期から江戸期全般にわたって保存されており、神社史や宗教思想史研究上からも重要な史料といえる。

○神楽能本等を見ると、中世期以降の比婆荒神神楽の変遷をうかがい知ることができ、まことに貴重で、特筆すべき点といえる。

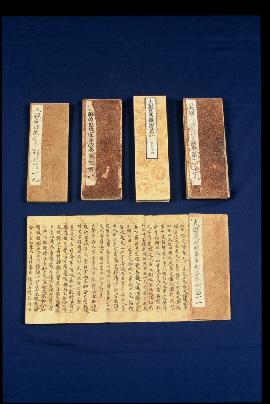

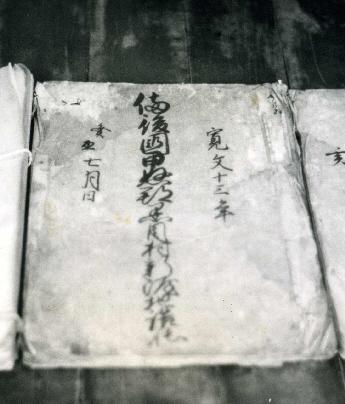

○上は神楽能本、下は業識図(寛文9年本)

▲上へ戻る

千手寺佐波越後守広忠文書

| 読み方 | せんじゅじさわえちごのかみひろただもんじょ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和43年2月22日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 | 1.佐波広忠同元連連署寄進状 2.池田孫右衛門・佐波五左衛門尉連署千手寺分等打渡坪 3.佐波広忠僧録下知状 4.佐波広忠寄進状 |

○天正19年(1591)から慶長5年(1600)まで、五品嶽城主であった佐波越後守が千手寺に差し出した4通の文書である。差出の日付は3通が天正20年、1通は慶長3年である。

○本文書は東城町内に残されている最古の文書であり、東城の城主として10年間、奴可・神石地方を支配した佐波氏が千手寺宛に差し出した文書であることから、第1級の中世史料といえよう。

▲上へ戻る

千手寺の大般若経および同経櫃

| 読み方 | せんじゅじのだいはんにゃきょうおよびどうきょうびつ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年11月22日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 |

○この大般若経は、経櫃の箱書きによれば、南北朝時代の康応元年(1389)に岩見国の東善寺に納められたものである。東善寺はのちに千手寺に合併されたため、大般若経も千手寺に移されて備品となったものと考えられる。

○大般若経は木版印刷・折本仕立てで、全600巻のうち369巻が現存している。第307巻の奥書に応安7年(1374)に開版したことが印刷されているので制作年代も明らかである。また、康応元年と書かれた3基の経櫃が残っており、時代の古さからしても領主関係資料としても貴重な文化遺産である。

▲上へ戻る

郡務拾聚録

| 読み方 | ぐんむしゅうしゅうろく |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和45年9月9日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 | 3冊(天・地・人) |

○川東村の庄屋であった田辺嘉十郎氏が、村役人として郡務を遂行していくうえに必要な文書・記録類を318項目に分類・整理したものを天・地・人の3冊に収録したものである。

○年代の明らかなものでは天保から安政期のものが多く、最も新しいものは文久元年(1861)であることから見て、そのころに筆録されたものと考えられる。

○3巻の中には幕末期における奴可郡および周辺部の政治・経済・産業・社会・文化の様子が克明に筆写されていて、備北における近世史研究上からもひじょうに重要な史料といえよう。また、村役人の政治に対する厳しい姿勢を知るうえでも、示唆するところが大きい。

▲上へ戻る

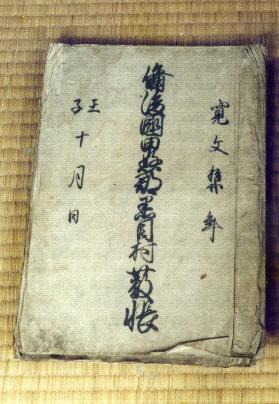

国郡志御用ニ付下調ベ書出帳

| 読み方 | こくぐんしごようにつきしたしらべかきだしちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月19日 |

| 所在地 | 庄原市東城町小串 |

| 構造形式 |

○本書は『芸藩通志』編纂の資料としたもので、江戸時代後期に藩命によって編集作成された。郡役所へ差出した控の写しであり、しかも奴可郡役所が差出したものの写しと推定される。郡辻1冊と各町村40冊の合わせて41冊が保存されている。

○奴可郡41町村のうち内堀村のみ欠本となっているが、内堀村は竹森の名越家本において補うことができる。

○文政期における奴可郡の産業・生活・風俗・信仰など近世町村概況を全体的に知りうるまたとない史料であり、その精度において『芸藩通志』より史料価値は高く、郡全体のものが保存されていることは県下でも稀であり貴重な史料といえる。

▲上へ戻る

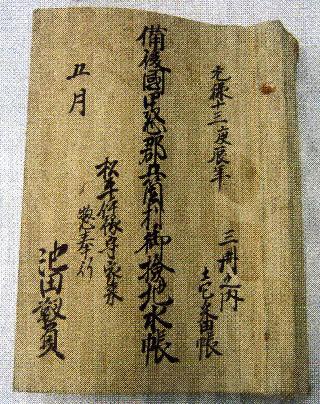

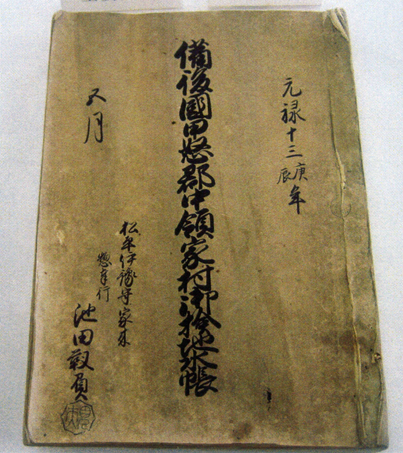

元禄検地帳(亀谷村)

| 読み方 | げんろくけんちちょう(かめだにむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 1冊 元禄13年庚辰5月(1700年) |

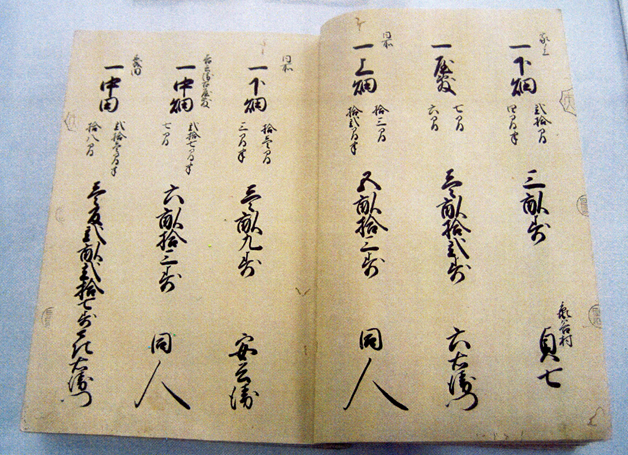

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。。

○藩主であった水野家が元禄11年(1698)に断絶し、福山藩はしばらく幕領となった。その間に幕府が岡山藩に命じて行わせた石高確認の検地帳のうち、亀谷村のものが本書である。

▲上へ戻る

元禄検地帳(五箇村)

| 読み方 | げんろくけんちちょう(ごかむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 1冊 元禄13年庚辰5月(1700年) |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。。

○藩主であった水野家が元禄11年(1698)に断絶し、福山藩はしばらく幕領となった。その間に幕府が岡山藩に命じて行わせた石高確認の検地帳のうち、五箇村のものが本書である。

▲上へ戻る

元禄検地帳(中領家村)

| 読み方 | げんろくけんちちょう(なかりょうけむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 1冊 元禄13年庚辰5月(1700年) |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。。

○藩主であった水野家が元禄11年(1698)に断絶し、福山藩はしばらく幕領となった。その間に幕府が岡山藩に命じて行わせた石高確認の検地帳のうち、中領家村のものが本書である。

▲上へ戻る

元禄検地帳(上領家村)

| 読み方 | げんろくけんちちょう(かみりょうけむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 1冊 元禄13年庚辰5月(1700年) |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。。

○藩主であった水野家が元禄11年(1698)に断絶し、福山藩はしばらく幕領となった。その間に幕府が岡山藩に命じて行わせた石高確認の検地帳のうち、上領家村のものが本書である。

▲上へ戻る

元禄検地帳(下領家村)

| 読み方 | げんろくけんちちょう(しもりょうけむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 | 1冊 元禄13年庚辰5月(1700年) |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

○藩主であった水野家が元禄11年(1698)に断絶し、福山藩はしばらく幕領となった。その間に幕府が岡山藩に命じて行わせた石高確認の検地帳のうち、下領家村のものが本書である。

▲上へ戻る

黒目村詰帳(坪地詰帳)

| 読み方 | くろめむらつめちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町黒目 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

黒目村詰帳(藪帳)

| 読み方 | くろめむらつめちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町黒目 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

黒目村詰帳(新涯地詰帳)

| 読み方 | くろめむらつめちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町黒目 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

黒目村詰帳(新開地詰帳)

| 読み方 | くろめむらつめちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町黒目 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

天保新田検地帳(亀谷村)

| 読み方 | てんぽうしんでんけんちちょう(かめだにむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

天保新田検地帳(上領家村)

| 読み方 | てんぽうしんでんけんちちょう(かみりょうけむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町上領家 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

天保新田検地帳(五箇村)

| 読み方 | てんぽうしんでんけんちちょう(ごかむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

天保新田検地帳(中領家村)

| 読み方 | てんぽうしんでんけんちちょう(なかりょうけむら) |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町亀谷 |

| 構造形式 |

○検地帳は現在の土地台帳にあたるもので、土地の所有者所在地、田畑の等級、山林・草山・藪・屋敷地等、面積・石高が一筆ごとに記載されており、当時の村の農民構成や生産力の概要を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

禅宗真宗宗門人別帳控

| 読み方 | ぜんしゅうしんしゅうしゅうもんにんべつひかえちょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町五箇 |

| 構造形式 | 天保4年巳3月(1833年) |

○毎年定期的に諸人の所属する宗旨を明らかにし、檀那寺の証明を添えて各町村に備えた帳簿が宗門人別帳で、キリスト教弾圧の一手段として用いられた。

○はじめての宗門改めは寛永元年(1624)に行われ、庶民はすべて檀那寺をもつよう強制された。慶安3年(1650)頃からは毎年恒例の行事として行われるようになり、安永9年(1780)頃から戸籍の機能をもつようになった。

○当時の村人の信仰を知る上で貴重な資料である。

▲上へ戻る

国郡志春・夏・秋・冬之四冊

| 読み方 | こくぐんしはる・なつ・あき・ふゆのよんさつ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 古文書 |

| 指定年月日 | 昭和46年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市総領町稲草 |

| 構造形式 | 文政丙戌9年(1826) |

○文政2年以降、7,8年ごろまでに(広島)藩命によって領内各村の庄屋がその村の名称、隣村名、畝高、山川形勢、産業風俗、神祠、寺院、古城跡、名勝、人名、旧家人口その他、地理、歴史、民俗全般にわたって詳細に書き上げたものである。

○甲奴郡国郡志は、春、夏、秋、冬4冊に綴られているが、当時の稲草村庄屋で三上郡三原領割庄屋を兼ねていた、下市の越智文蔵が国那志御用掛を仰せ付けられ、これが任に当たっていた。文蔵は文政6年死没、翌年そのあとを継いで、嫡子弥四朗が御用掛かりを仰せ付けられ、文政9年(1826)完成したものである。

▲上へ戻る

考古資料

陽内遺跡出土遺物

| 読み方 | ようちいせきしゅつどいぶつ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 考古資料 |

| 指定年月日 | 昭和51年3月25日 |

| 所在地 | 庄原市西城町入江 |

| 構造形式 |

○庄原市濁川町にある陽内遺跡の、縄文時代中期(5000年前)の祭祀あるいは埋葬の場所と推定される、16基の土壙とその周辺の包含層から出土した遺物。

○遺物の時代は、縄文時代中期を中心に早期から後期まである。

○完形復元された縄文土器は、口縁部から胴部下半に煤が付着するが、土壙のなかをさらに横に掘りこんだ場所から出土したことから、煮沸用土器を埋葬に再利用したものと推定される。

○このほか、日本海沿岸との交流を物語るサメの骨製耳飾(耳栓)なども出土し、中国山地の縄文時代中期研究の基礎資料となっている。

○歴史民俗資料館にて展示中

▲上へ戻る

若松第一号古墳出土の須恵器

| 読み方 | わかまつだいいちごうこふんしゅつどのすえき |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 重要文化財 |

| 種類 | 考古資料 |

| 指定年月日 | 昭和40年11月1日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川西 |

| 構造形式 |

○若松第一号古墳は立正寺(川東)の北東約20mの地点にあったが、昭和29年5月に墓地造成工事のため破壊され、現在は完全に滅失している。当時の工事関係者の証言によれば竪穴式石室を持つ円墳であったようである。

○出土した須恵器は坏の身3点、坏の蓋2点である。この須恵器は形状からみて5世紀後半ないし6世紀初頭のものと思われ、本県古式のグループに分類されるものである。また、須恵器の内側には朱が塗ってあったといわれる。

○現在、須恵器が出土した地点のすぐ北側に横穴式石室の一部が遺存しているが、これは第二号古墳で本須恵器とは関係がない。

▲上へ戻る

アクセス

アクセス よくある質問

よくある質問