庄原市の有形民俗文化財一覧

庄原市の無形民俗文化財一覧

県指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 三上神楽 | 庄原 | 民俗芸能 |

| 神弓祭 | 西城 | 民俗芸能 |

| 神楽-入申・塩浄・魔払・荒神・八花・八幡-(比婆斎庭神楽) | 比和・高野 | 民俗芸能 |

| 供養田植 | 比和 | 民俗芸能 |

市指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| あつもりさん(敦盛さん) | 庄原 | 民俗芸能 |

| 牛供養『花田植』 | 庄原 | 民俗芸能 |

| 古限講『歌と踊り』 | 庄原 | 民俗芸能 |

| 西原八幡神社神儀 | 庄原 | 民俗芸能 |

| 八鳥牛供養花田植 | 西城 | 民俗芸能 |

| 大月三角山神社秋季楽舞 | 口和 | 民俗芸能 |

| 向泉の田楽 | 口和 | 民俗芸能 |

| 湯木の盆踊り | 口和 | 民俗芸能 |

| 三河内刀踊り・扇踊り | 比和 | 民俗芸能 |

有形民俗文化財

コキリコ資料

| 読み方 | コキリコしりょう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 有形民俗文化財 |

| 種類 | 民具 |

| 指定年月日 | 昭和43年6月10日 |

| 所在地 | 庄原市西城町大屋 |

| 構造形式 | 唐団扇など |

○コキリコは、旱魃の際に社寺を中心に行われた雨乞いの祈願祭で、奉納のため村中総出で行う「コキリコ踊り」が最大のみものであった。

○コキリコが大屋地方で行われたのはいつからかわからないが、寛永3年(1626)に現在の庄原市本村町上貫力惣三郎が大屋村の親類で習得したという記録が見えているから、それ以前からあったことは確かである。

○古い資料はないが、明治26年書写の「古切里躍歌」(山口広美氏蔵)その他の歌本、大正13年の「コキリコ踊り記録写真」、またこの踊りに使用された唐団扇などが残されている。

▲上へ戻る

民俗資料のコレクション

| 読み方 | みんぞくしりょうのコレクション |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 有形民俗文化財 |

| 種類 | 民具 |

| 指定年月日 | 昭和51年3月25日 |

| 所在地 | 庄原市西城町大佐 (西城収蔵学習室) |

| 構造形式 |

○昔日の生活様式を物語る家具、燈火用具、調理用具、飲食用具、服装品、履物、農具、きこり用具、炭焼き用具、紡織用具、畜産用具、運搬用具、商業用具など、200点以上の資料がある。

○現在ではほとんど失われてしまった、冷涼多雪地帯である中国山地の谷あいの人々の暮らしをうかがうことができる。

○特に稲作、養蚕業、炭焼きにかかわる用具を特徴としている。

▲上へ戻る

小鳥原のソウズ

| 読み方 | ひととばらのソウズ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 有形民俗文化財 |

| 種類 | 民具 |

| 指定年月日 | 昭和63年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市西城町小鳥原 |

| 構造形式 | 水車小屋高さ:2.3 m、幅:2.0m 水車直径:1.8 m |

○昭和23年11月に作られて今日まで、何回か修理されているものの、今もなお現役で働きつづけている西城地域で唯一の精米製粉用水車(ソウズ)である。

○近年水車減少が著しい中、貴重な民俗資料である。

▲上へ戻る

無形民俗文化財

比婆荒神神楽

| 読み方 | ひばこうじんかぐら |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和54年2月3日 |

| 所在地 | 庄原市東城町・西城町 |

| 構造形式 | 一団体(比婆荒神神楽保存会) |

○比婆荒神神楽は、本山三宝荒神に奉納する祖霊信仰の神楽で、鎮魂の要素を多分に残しているのが特色といわれ、特に託宣(神がかり)の神事を伝えている神楽は全国的にも貴重である。7年目・9年目・13年目・17年目・33年目(地域によって異なる)の式年には4日間にわたる大神楽を、その他の場合は2日間の小神楽を行うのが例である(近年は大神楽は2日1夜、小神楽は1夜で行われることが多い)。

○祭りの中心を担う当屋(頭屋)に荒神を迎え、土公神や荒神関係の祀りを行い、その後高殿に移り、「七座神事」、「神能」(国譲り・大蛇退治・岩戸開・大社・荒神・日本武など)をはじめ五行舞、竜押し、神懸りと託宣、荒神の送り返しなどを執り行なう。

○発祥時期は不明であるものの、その歴史は杤木家文書などの文献・史料によってうかがうことができ、これらによると400年以上前から続いているものと推察される。

○写真上は「七座神事」のうち「猿田彦」、写真下は「国譲りの能」(建御名方)

▲上へ戻る

塩原の大山供養田植

| 読み方 | しおはらのだいせんくようだうえ |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 平成14年2月12日 |

| 所在地 | 庄原市東城町塩原 |

| 構造形式 | 一団体(小奴可地区芸能保存会) |

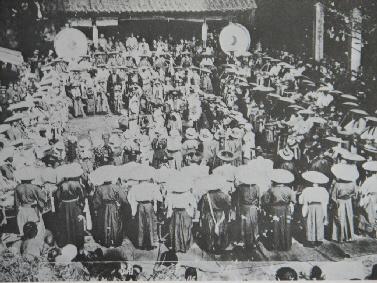

○伯耆大山を中心とした、伯耆・出雲・美作・備北地方一帯では、牛馬安全の神・大山智明大権現(通称・大仙さん)への信仰が盛んであった地方である。東城町内の高い山の上には、たいてい大仙社が勧請され、毎年春や秋には定期的に大仙祭りが盛大に行われていた。

○大山供養田植は、春秋の大仙祭りとは別に随時、奇特な施主が主催して、不慮の死にあった牛馬の霊を供養し、現在飼育している牛馬の安全と五穀豊穣・家内安全を祈念する大規模な祭りである。本件の供養田植は、最も古い形式を残していると考えられている。

○発祥年月は不明であるが、中世に書かれた「大山寺縁起絵巻」に供養田植の絵図が紹介されているので、その頃からすでに行われていたと思われる。

▲上へ戻る

三上神楽

| 読み方 | みかみかぐら |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和60年3月14日 |

| 所在地 | 庄原地域一円 |

| 構造形式 | 一団体(広島県神社庁庄原支部) |

○三上神楽は、定期的には庄原市内の神社の例祭日の前夜、または7年・13年・33年の年番に奉納される。その他には神社の宮司交代、社殿落成の祝慶、豊年の感謝、家畜繁栄の祈願の際にも臨時に行われる。

○広島県神社庁庄原支部に所属する22社の神職のみによって舞われる点が大きな特徴で、特に儀式舞を重んじている。このことは、近現代にかけて神楽の宗教性が薄れていく中で、近世以前の神楽のありかたを失うことなく留めていることを示しているとされる。

○寛延二年(1749)、宝暦四年(1754)の神楽本の写や、寛延元年(1748)の覚帳などの古記録があり、江戸時代中期頃から当地方の神社において盛んに奉納されていたことが知られる。

○高殿に神を迎え、「指紙」、「魔駈」(魔払い)、「舞の一」(神迎え)などの儀式舞を執り行い、神事を挟んで能舞(御神、八戸、四剣(八つ花))が演じられる。

○高野町・比和町に伝わる斎庭神楽と演目が一致するものがあり、楽曲の調子も同系統をひくものといえる。

○写真上は「魔駈」、写真下は「御神」

▲上へ戻る

神弓祭

| 読み方 | じんきゅうさい |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和54年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市西城町 |

| 構造形式 | 一団体 (広島県神社庁比婆東支部西城地区神職会) |

○旧奴可郡のうち、特に西城地域に伝えられている民間最大の神事である。本来は名組織の単位で五穀豊穣・無病息災等の祈願をし、また神恩に報謝する祭事である。現在においてもおおよそ各集落ごとで、地区の集会所や個人の民家などで隠密に行われおり、一般に公開されることはほとんどない。

○神職三ないし四名で奉仕し、弓、太鼓、笛、手拍子などを打ち鳴らし、にぎやかに奏上する。その中心的役割を果たすものは七尺五寸の弓で、その法力が讃えられる。神事の順序は勧請、祝詞、諸神遊び、荒神遊び、土公神遊び、結願神送り、恵比須遊び打ち上げの七座である。

○弓の弦を打ち鳴らして祭文を語り、神楽歌を歌って奏楽する民俗芸能は、古くは備後一国で広く行われていたものであるが、現在では府中市上下町の弓神楽などがわずかに伝えられるのみである。これらの神楽は、芸能的要素を獲得する中世以前の神楽の姿を留めていると考えられ、全国的にも伝えられている例は少ない。

○なお、本件の文化財には含まれていないが、庄原・比和・高野の一部でも同様の神事が行われている。

▲上へ戻る

神楽 ―入申・塩浄・魔払・荒神・八花・八幡―(比婆斎庭神楽)

| 読み方 | かぐら いれもうし・しおぎよめ・まばらい・こうじん・やつはな・はちまん (ひばさにわかぐら) |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月29日 |

| 所在地 | 庄原市比和町・高野町 |

| 構造形式 | 比和町・高野町の神職が古来より伝承してきた神事。 清めの舞と能舞に分れており、「入申・塩浄・魔払・荒神・八花・八幡」の6種の舞が指定。 |

○斎庭とは、「神を祭るために斎み清められたところ」の意である。神の降臨を仰ぎ、祭りを行い、神事として神楽を奉することから名付けられた。

○定期的には7年および13年の年番に盛大に行われる。神事のひとつとされてきたことから、その神聖を保持するために礼儀作法等に通じた神職によってのみ継承される神楽であった。現在は神職の高齢化と減少が進展したことから、神職と有志によって継承が図られている。しかし、現在でも舞手を務めるのはすべて神職である。

○諸伝によると、大宮八幡神社(高野町)に古くから伝えられていた「神舞(かみまい)」と、石清水八幡宮から伝えられた神楽が合体して発展し、さらに室町末期に佐陀神社の出雲神楽を取り入れ、今日の姿になったものとされる。

○舞は素朴古雅の趣があり、言立て、筋立て等にも古い形を留めており、山陰でもすでに失伝したという出雲神楽の古い特色を現在に伝えているとされる。

○写真は「荒神」

▲上へ戻る

供養田植(比和牛供養田植)

| 読み方 | くようだうえ(ひわうしくようだうえ) |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和46年4月30日 |

| 所在地 | 庄原市比和町 |

| 構造形式 | 一団体 |

○供養田植は、大山信仰圏内に行われる信仰と音楽と労働を要素とする大がかりな神仏混淆の儀式田植である。

○本件の供養田植の大きな特徴として、神降ろしの曲として「大拍子」を伝承していることがある。備後系で行われる楽器の大太鼓は、押並べて鼓面を上から打つものであるが、大拍子の歌曲が残っている比和・高野地方では、儀式田植に限って上から打つ太鼓を使用せず、安芸系の腰鼓を用いている。このことは、かつて備後・備中・伯耆地方でも腰鼓を使用していたが、仕事田植の進捗を促すため、おそらく明治期前後に今日見るような上下に打つ大太鼓にかわったものと思われる。

▲上へ戻る

あつもりさん(敦盛さん)

| 読み方 | あつもりさん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原地域 |

| 構造形式 |

○"一の谷の合戦に、無官の太夫敦盛は、坂東武者熊谷次郎直実のため討たれ16歳の花も蕾のまま散っていった。その敦盛には玉織姫という15歳の新妻があった。すでに身重の身であった玉織姫は、逃れ逃れて平家ゆかりの地永江の里(今の庄原の地)に隠れ住んだ――"というのが、この唄の骨子である。

○歌詞の内容に史実的根拠は無いが、この地方の庶民の生活の中で生まれ栄え溶け込んで消えた民謡にして、全国的に一時代的に津々浦々まで流れた平家哀歌の名残りといえる。

大正末期に尾崎如水によってアレンジされたものが、今唄われている「あつもりさん」である。

▲上へ戻る

牛供養『花田植』

| 読み方 | うしくよう『はなだうえ』 |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和34年1月30日 |

| 所在地 | 庄原地域 |

| 構造形式 | 一団体(庄原市郷土芸能研究サークル) |

○花田植は、「牛供養田植」が骨格を成しており、田植唄、供養唄、田ばやし等の練合されたものである。庄原地域へ大山供養田植が伝わったのは300年以上前とされ、文久年間に行なわれた国兼池の工事が完成した際に、同地へ勧請された大山神社に奉納されたのが今の形態の直接の原型といわれる。

○写真は庄原実業高等学校の花田植同好会によるもの。

▲上へ戻る

古限講『歌と踊り』

| 読み方 | こきりこう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和43年8月26日 |

| 所在地 | 庄原市本村町 |

| 構造形式 |

○古限講は小切子、小切古とも書き、「こきりこう」と読む。 細い竹を5寸くらいに切り両手に1本ずつ持ち、打ち合わせて音を出す。

○最近では地区の運動会で実演されたこともあったが、昔は極めて厳格なしきたりで踊られ、参加するのは各家の長男のみで、門外不出であった。

○この踊りは旱魃の際雨乞いの祈祷に行われていたもので、大正2年、12年、13年の旱魃で踊られた実例がある。しかし、他の地方では雨乞いのみに限定されておらず、初めは豊年踊りであったものが、後に専ら雨乞い踊りとなったものと推察される。

▲上へ戻る

西原八幡神社神儀

| 読み方 | にしはらはちまんじんじゃじんぎ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和52年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市板橋町 |

| 構造形式 | 例年、秋の例大祭(9月の最終日曜)に執り行なわれる。 行列の構成と役割分担 太鼓7殻:最上位の1殻を締音頭の青年2人が打つ。学童12人が左右両翼に分かれ6殻を打つ。 鐘2個:青年2人が打つ 笛:青年1人が吹く 手拍子:学童4~6人が合奏する 太鼓や鐘の担ぎ役は氏子の中から役割が当てられる。行列の順序は太鼓、手拍子、鐘、笛の順となる。 服装 |

○天正11年山内城主多賀五郎通俊創立の由を伝えるもので、江戸中期に始まり、年を追って整備されつつ、現在に継承されているものと思われる。神幸共奉の神賑行事として、その古式を厳正に伝えており、民俗芸能としての価値が高いものである。

○氏子がこの神儀行事を「舞打ち」と呼び慣らわしているとおり、青年の掛け声と指示の采振りに合わせて、武者姿の学童が多彩かつ勇壮に舞い踊る。

▲上へ戻る

八鳥牛供養花田植

| 読み方 | はっとりうしくようはなだうえ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 平成4年6月5日 |

| 所在地 | 庄原市西城町八鳥 |

| 構造形式 | 大仙迎え・供養行事・田植え踊り・代かき・太鼓田植え・お礼納めの六部からなる。 |

○大山供養田植は、奥備後を中心として行われた大山信仰と田植儀礼を兼ねた民俗行事である。従って古くは、その歓進元は博労や権勢のある大地主であった。

○大山信仰は、本地垂迹説による両部神道であることから、司祭は神主・僧侶による神仏混淆の祭式であるところに、この牛供養田植の特殊性がある。

○目的は、大規模な祈念祭を挙行して、亡き牛馬の霊の供養と、飼育中の牛馬の安全、五穀豊饒、家内安全を願うところにあるが、また一面では、田植え終了後の農民の娯楽、慰安を兼ねたものでもある。

○神仏両道の供養棚を設置して、神道では大山智明大権現を勧請し大祓い、祭文を奉上祈願し、仏式では本尊画幅を掲げて牛供養花田を表白し、大般若経を転読することなどが要点である。

▲上へ戻る

大月三角山神社秋季楽舞

| 読み方 | おおつきみすみやまじんじゃしゅうきらくまい |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和60年5月27日 |

| 所在地 | 庄原市口和町大月 |

| 構造形式 | 流れ 1. 道行き 2. 鳥居くぐり 3. 宮めぐり 4. 据え打ち 5. おたび 6. 据え打ち |

○16世紀中頃にこの地方を支配していた黒岩城主・和泉氏の戦勝を祈願して舞われたと伝えられている。そのとき以来、毎年霜月(旧暦の11月)15日三角山神社の秋祭りに余興として催されるようになり、現在まで継承されたといわれている。

▲上へ戻る

向泉の田楽

| 読み方 | むこういずみのでんがく |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和60年5月27日 |

| 所在地 | 庄原市口和町向泉 |

| 構造形式 | 花田植え曲順 1. 道行き 2. さんばい降ろし 3. 拝礼 4. 大拍子(基本打ち、苗かつぎ、投打ち、鳥居投げ、前向き交換、千鳥投げ) 5. 中の拍子 6. 桜の駒打ち |

○発祥・由来については文献がないため不明であるが、近郷の田楽の発祥から考えると、約600年前ごろの形態を残しているものと思われる。

○4年に1回、多加意加美神社に奉納される。

▲上へ戻る

湯木の盆踊り

| 読み方 | ゆきのぼんおどり |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 昭和60年5月27日 |

| 所在地 | 庄原市口和町湯木 |

| 構造形式 | 手踊り 1. 山づくし 2. ばんば 3. 石州 4. 弓引き 5. まねき

|

○言い伝えによると約220年前、江戸時代の宝暦年間夏頃より盆行事として始まったとされる。宝暦年間に至り、お盆の日をえらび、涌喜氏郎党をはじめ多くの戦死者の精霊を慰め、また、これを送る踊りとして湯木村の寺(法林寺、明正寺)の広場で、多数によって踊られた手踊りがはじまりのようである。また、同時に秋の五穀豊穣を祈る傘踊りも踊られるようになった。

○踊り手は輪の中央に台を設け、そこで音頭がうたい、それに合わせて、回りながら踊った。はやしは太鼓、拍子木など用いた。踊りは比較的簡単なのもので誰でもすぐ踊れるので、老若男女が鉢巻や頬かむりなど思い思いの服装をして踊った。

○この踊りは新旧2回の盆行事であるとともに農民の娯楽として盛んに踊られたようである。

▲上へ戻る

三河内刀踊り・扇踊り

| 読み方 | みつがいちかたなおどり・おうぎおどり |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 種類 | 民俗芸能 |

| 指定年月日 | 平成7年4月28日 |

| 所在地 | 庄原市比和町三河内 |

| 構造形式 | みつご山祭りにて公開 |

○この踊りは戦国時代に舞われていた形式が、500年以上に渡ってほぼ完全な状態で伝承されている。なおかつ、形式に留まらず、その「こころ」の部分までも原型を保持している点は特筆に値する。

○「刀踊り」(写真上)は戦に赴く兵士が戦勝祈願で舞った"剣の舞"を、「扇踊り」(写真下)は戦勝と互いの生還を祝いあった"祝の舞"を端緒としている。

○現在では五穀豊穣・牛馬繁栄の祈願と豊作を感謝し、慶雲寺・八幡神社の境内等で奉納の踊りとして伝承されている。

▲上へ戻る

アクセス

アクセス よくある質問

よくある質問