○庄原市の記念物一覧と他地域の記念物についてはこちらから

天然記念物一覧

国指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 雄橋 | 東城 | 地質鉱物 |

県指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 東城川の甌穴 | 東城 | 地質鉱物 |

| 小奴可の要害桜 | 東城 | 植物 |

| 板井谷のコナラ | 東城 | 植物 |

| 帝釈始終のコナラ | 東城 | 植物 |

| 千鳥別尺のヤマザクラ | 東城 | 植物 |

| 森湯谷のエドヒガン | 東城 | 植物 |

| 新免郷谷のエノキ | 東城 | 植物 |

市指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 野組本山荒神のハク | 東城 | 植物 |

| 法恩寺のキャラボク | 東城 | 植物 |

| 大古屋の大もみじ | 東城 | 植物 |

| 八面荒神社の大ふじ | 東城 | 植物 |

| 栗田末政のコブシ | 東城 | 植物 |

| 大元のぼだいじゅ | 東城 | 植物 |

| 芝山のブナ | 東城 | 植物 |

| 白鬚神社の社叢 | 東城 | 植物 |

| 帝釈始終荒神のヒイラギ | 東城 | 植物 |

| 戸宇頭谷のカヤ | 東城 | 植物 |

| 受原八幡神社のスギ | 東城 | 植物 |

| 竹森八幡神社の巨樹群 | 東城 | 植物 |

| 妙楽寺のイチイ | 東城 | 植物 |

| 宇山のヒイラギ | 東城 | 植物 |

| 森脇のエゾエノキ | 東城 | 植物 |

| 板井谷のカツラ | 東城 | 植物 |

| カワシンジュガイ | 東城 | 動物 |

| 帝釈始終のヤマボウシ | 東城 | 植物 |

| 帝釈宇山のオオモミジ | 東城 | 植物 |

| 帝釈宇山のシンパク | 東城 | 植物 |

| 三坂氏清のタイシャクイタヤ | 東城 | 植物 |

| 三坂氏清のメグスリノキ | 東城 | 植物 |

| 三坂のエドヒガン | 東城 | 植物 |

| 正安寺の多羅葉 | 東城 | 植物 |

天然記念物

雄橋

| 読み方 | おんばし |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 地質鉱物 |

| 指定年月日 | 昭和62年5月12日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈宇山・帝釈未渡 |

| 構造形式 | 石灰石の天然橋 1橋 全長 90m 幅 18m 厚さ 24m 川床からの高さ 40m |

○名勝「帝釈川の谷(帝釈峡)」にかかる石灰岩のアーチ橋「雄橋」は、独特の自然美をつくる日本の代表的天然橋で、似たような規模と構造、歴史を持つアメリカのバージニア州にあるロック・ブリッジと肩を並べる。

○雄橋は、カルスト地形の中を曲がって流れていた帝釈川が土地の隆起によって谷が深く浸食される過程で、地表を流れていた川の一部が、地下の鍾乳洞の中を流れてトンネルをつくったが、再び地表に出てそれが元で川底やトンネルが浸食され大きな天然橋となったものである。

○文政8(1825)年に編纂された「芸藩通志」にも、雄橋のことを「神橋(こうのはし)」と題して「帝釈川の下流にあり、両岸皆山にて、それに跨れる天然の岩橋なり(以下略)」と記されているなど、古くから注目されていた。

○雄橋の橋上は、未渡と宇山を結ぶ生活道として古くから使われていたことが、橋上の石仏や古地図からもうかがえる。

▲上へ戻る

東城川の甌穴

| 読み方 | とうじょうがわのおうけつ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 地質鉱物 |

| 指定年月日 | 昭和29年4月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町東城・川東・川西 |

| 構造形式 | 30個以上分布 東城大橋の上流300m~下流400m |

○高梁川の支流成羽川の上流にあたる東城川の川床は、新生代第3紀中新世(今から約3500~2500万年前)の古瀬戸内海の地底に堆積してきた泥岩層で、この地方では「なめら」と呼んでいる。

○東城川が川西・東城・川東を流れる付近で、約3.5kmにわたって直径20cmから2mに及ぶ30個以上の甌穴(ポットホール)が分布している。

○甌穴とは川床の岩盤上に、小礫を水流が渦状に回転させて穿れた穴で、本件のものは他地域のものにくらべ広範囲にわたって質・量ともに豊富であり、学術的に評価が高い。

▲上へ戻る

小奴可の要害桜

| 読み方 | おぬかのようがいざくら |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和51年6月29日 |

| 所在地 | 庄原市東城町小奴可 |

| 構造形式 | 根回り周囲 6.55 m 目通り幹囲 5.70 m 枝張り東 9.5 m、西 10.0 m、南 10.3 m、北 13.0 m 樹高約17 m |

○樹種はエドヒガンで、ウバヒガンまたはアズマヒガンとも呼ばれる。本州、四国、九州、朝鮮半島、中国大陸の山地に自生する落葉高木である。

○この桜は庄原史跡に指定されている亀山城跡の一角に所在しており、地域の人びとに「要害桜」と呼ばれ大切に保護されてきたため、桜としては県下有数の巨樹となったと思われる。

▲上へ戻る

板井谷のコナラ

| 読み方 | いたいだにのコナラ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和51年6月29日 |

| 所在地 | 庄原市東城町小奴可 |

| 構造形式 | 根回り周囲 6.57 m 目通り幹囲 4.28 m 枝張り東 12.0 m、西 10.0 m、南 12.0 m、北 11.5 m 樹高約24 m |

○コナラは日本全土・朝鮮半島に分布する落葉広葉樹だが、地元ではこの木をマキと呼んでいる。

○本樹は、小奴可の持丸にある耳木たたら跡にそびえており、樹下には愛宕神社(耳木たたらの火ぶせの神)の祠がある。最下の二支幹はほとんど水平に、他の支幹は斜め上方に伸びており、壮大な樹形となっている。 コナラとしては、県下有数の巨樹である。

▲上へ戻る

帝釈始終のコナラ

| 読み方 | たいしゃくししゅうのコナラ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成6年2月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈始終 |

| 構造形式 | 根回り周囲 10. 8 m 目通り幹囲 7. 4 m 枝張り東西南北 15~20 m 樹高約30 m |

○コナラは北海道から九州に至るまで、ごく普通に分布している落葉広葉樹であるが、全国的に大木はきわめて少ないといわれている。

○広島県では、庄原市東城町の「板井谷のコナラ」が唯一県指定天然記念物であったが、その後指定を受けた本樹は、その大きさをはるかに超えている。

○現在、全国的に知られている最大のコナラは、岐阜県指定のもので目通り幹囲6.9 mと報告されている。したがってこの「帝釈始終のコナラ」が、現時点では日本一の巨樹ということになる。

▲上へ戻る

千鳥別尺のヤマザクラ

| 読み方 | ちどりべっしゃくのヤマザクラ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成6年2月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町千鳥 |

| 構造形式 | 根回り周囲 6. 7 m 胸高幹囲 4. 6 m 枝張り東 9. 0 m、西 12. 2 m、南 10. 2 m、北 12. 0 m 樹高約27 m |

○ヤマザクラは、本州、四国、九州、朝鮮半島南部に分布し、県内でもごく普通に見られる。花は若葉と同時に開き、花柄やがくが無毛であるので、エドヒガンと区別される。

○胸高幹囲が4.5mを超えるヤマザクラは全国的にも多くなく、本樹は現在知られる限りでは県内第一位の巨樹である。また、老大木であるにも関わらず、主幹が空洞化しないで健全であるのは珍しい。加えて、南側の根元には荒神を祀った小祠があり、民俗学的にも興味深い。

▲上へ戻る

森湯谷のエドヒガン

| 読み方 | もりゆだにのエドヒガン |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成6年2月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町森 |

| 構造形式 | 根回り周囲 5.20 m 胸高幹囲 4.85 m 枝張り東 10.0 m、西 12.0 m、南 9.0 m、北 15.0 m 樹高約25 m |

○エドヒガン(ウバヒガン・アズマヒガンとも呼ばれる)は、本州・四国・九州・朝鮮半島および中国大陸に分布する。花は葉が出る前に咲き、花柄やがくに毛が多い。

○本樹は広島県内では、総領町光にあるもの(胸高幹囲6.4 m)、小奴可の要害桜(胸高幹囲5.7 m)に次ぐ第三位の巨樹である。胸高幹囲4.5 mを超えるエドヒガンは、全国的にあまり多くないので貴重な存在といわれている。

▲上へ戻る

新免郷谷のエノキ

| 読み方 | しんめんごうたにのエノキ |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成6年2月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町新免 |

| 構造形式 | 根回周囲 8.4 m 胸高幹囲 5.3 m 枝張り東西南北 15 m 樹高約28 m |

○エノキは東アジアに広く分布する落葉高木で、日本では北海道を除く各地方の海抜1000m以下の地域に見られる。社寺境内・屋敷内・街道に生じ、昔は一里塚の木として植えられた。

○広島県内には、胸高幹囲5mを超える木が数本あることが知られているが、本件のエノキはその中の一つで、県内有数の巨樹である。県指定天然記念物には、他に安芸高田市高宮町の「原田のエノキ」胸高幹囲4.5mが指定されているが、本樹はそれをはるかに凌いでいる。

○また、付近に下垰荒神社の祠があり、民俗学的に荒神信仰と関わっている一例であり、学術上きわめて価値が高い。

▲上へ戻る

野組本山荒神のハク

| 読み方 | のぐみもとやまこうじんのハク |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和44年6月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 | イブキ(ヒノキ科ビャクシン属) 第1号 ・根回周囲 3.40 m ・胸高幹囲 3.35 m ・樹高約9 m 第2号 |

○川東大仙山の尾根が野組にのびている突端上に、野組本山三宝荒神の敷地がある。その敷地に川東に向って北よりに本山荒神の祠、南寄りに山の神の祠が並んでまつられているが、この2つの祠の後に1本ずつイブキがそびえている。地元ではこの木をハクと呼び、本山荒神の神木として保存してきたが、これらは県下でも有数の大きさである。

▲上へ戻る

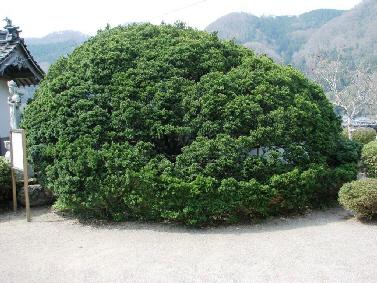

法恩寺のキャラボク

| 読み方 | ほうおんじのキャラボク |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和44年6月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川西 |

| 構造形式 | キャラボク(イチイ科) 根回周囲 2.80 m 枝下幹囲 2.80 m 樹高 3.50 m |

○境内の向かって左側にある。

○キャラボクはイチイの変種と考えられ、イチイでは幹が直立するのに対し、キャラボクでは幹が伏するか斜上し、根元から多くの枝が分かれて横に大きく広がるといったと違いがある。本州の日本海側と朝鮮半島の亜高山に自生し、伯耆大山のダイセンキャラボクの純林は天然記念物として知られている。

○挿木ができるので、備後・備中地方では観賞用として広く庭に移植されているが、本樹のような大木・古木になることは珍しく、極めて価値が高い。

▲上へ戻る

大古屋の大もみじ

| 読み方 | おおこやのおおもみじ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和47年2月21日 |

| 所在地 | 庄原市東城町内堀 |

| 構造形式 | 第1号イロハモミジ ・根回周囲 3.0 m ・胸高幹囲 2.50 m ・目通り幹囲 2.50 m ・樹高約10 m

|

○大古屋谷の中央にある大古屋鈩(たたら)の跡に、約50mの間隔で並んで生えており、南にあるのが1号、北にあるのが2号である。いずれも球形の美しい樹形で、鑑賞上の価値が高い。初夏の若葉と秋の紅葉は特に美麗である。

〇いずれも野生のものが成長したと考えられるが、これだけの大樹になるまで伐採されなかったのは珍しい。たたらの目印として大切にされてきたものと推測される。

▲上へ戻る

八面荒神社の大ふじ

| 読み方 | やつおもてこうじんじゃのおおふじ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和47年11月25日 |

| 所在地 | 庄原市東城町加谷 |

| 構造形式 | フジ(マメ科) 根回周囲 2.70 m 胸高幹囲 2.70 m 樹高 15.00 m |

○市道加谷西上1号線沿いの、八面荒神神社に隣接したエゾエノキの大木に巻きついており、根元から複雑に分かれている枝が地上1mでさらに20数本に分かれる。樹種は、この地方ではモチフジ、一名をノダフジというフジで、皮が強靭であることから古くから使用されていた。

○本樹は荒神社の神木としてエゾエノキとともに古くから保存されたため古木となったものと思われる。

▲上へ戻る

栗田末政のコブシ

| 読み方 | あわたすえまさのコブシ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成3年12月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町粟田 |

| 構造形式 | コブシ(モクレン科) 根回周囲 1.90 m 胸高幹囲 1.65 m 樹高約20 m |

○コブシは北海道から九州までの山地に分布するが、広島県では県北部にのみ自生する。

○本樹は県道油野東城線から、竹森林道を約400mのぼったところにある。胸高幹囲1.5 mを越えるコブシはめずらしく、貴重である。樹幹にはフユヅタとナツヅタがよじのぼり、ノキシノブが着生しているが、樹勢は良好である。

○開花の時期や状態を農事の指標とすることは全国的な風習であるが、本件のコブシについても花がたくさん咲く年は豊作であるといわれている。

▲上へ戻る

大元のぼだいじゅ

| 読み方 | おおもとのぼだいじゅ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 昭和56年8月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈未渡 |

| 構造形式 | マンシュウボダイジュ(シナノキ科) 根回周囲 1.69 m 胸高幹囲南幹0.87 m、北幹1.06 m 樹高 20.0 m |

○マンシュウボダイジュは日本では中国地方の山地に点々と分布しており、集団数、個体数共に決して多いものではない。環境省レッドリストでは絶滅危惧IA類に、広島県のレッドデータブックでは絶滅危惧II類に選定されている。

○本樹は帝釈未渡の町立帝釈郷土館前方の道路沿いに自生している。地上0.1 mのところで幹が3つに分かれるが、東の幹は枯れて折れ、現在南・北の幹のみが残っている。

▲上へ戻る

芝山のブナ

※山本将登氏提供

| 読み方 | しばやまのブナ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成2年9月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町森 |

| 構造形式 | ブナ(ブナ科) 第1号 ・根回周囲 3.52 m ・胸高幹囲 2.73 m ・樹高約25 m

|

○ブナは北海道南西部から九州まで分布している落葉高木で、広島県では海抜700~800mあたりから出現する。比婆山のブナ林は国指定天然記念物としてよく知られている。

○東城町の飯山(1009m)の南西方へ谷1つへだてた山中の海抜800m内外のところに2本のブナが自生しているが、これはかつてそこに発達していたブナ自然林の名残りであって、潜在自然植生の指標となるものである。加えて、県内におけるブナ分布の下限に近い位置にありながら大木に育っており、学術的に貴重である。

▲上へ戻る

白鬚神社の社叢

| 読み方 | しらひげじんじゃのしゃそう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成2年9月28日 |

| 所在地 | 庄原市東城町森 |

| 構造形式 | 主な樹種(胸高幹囲) ・スギ(8.32 m) ・モミ(2.05 m) ・アカマツ(1.80 m) ・ケヤキ(5.02 m) ・エノキ(2.25 m) ・ヤブツバキ(0.91 m) |

○東城町の飯山南東側山麓にある白鬚神社の社叢林で、スギを主としてモミ・ケヤキ・エノキなどのかなりの大木が生じている。

○県内の内陸部にある社叢ではスギが主要木になっていることが多いが、本社叢でも5本の胸高幹囲5m以上の大木を含んだ10数本のスギが見られる。また、胸高幹囲5.02mのケヤキは、県内屈指の巨樹である。

○一方で、境内の北および南側斜面にはヤブツバキが多く、この種にしては比較的大きい木が少なからず自生しているが、この地方の他の社叢に特徴的なシラカシがまったく見られない。

○このように、本社叢はスギ・ケヤキの大木があり、なおかつ群落組成のうえでも特異な様相を示すことから、学術上貴重な存在である。。

▲上へ戻る

帝釈始終荒神のヒイラギ

| 読み方 | たいしゃくししゅうこうじんのヒイラギ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成3年12月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈始終 |

| 構造形式 | ヒイラギ(モクセイ科) 胸高幹囲 1.7 m 樹高約5 m 主幹地上2mで4枝に分幹 |

○ヒイラギは、日本の南西部に分布する常緑広葉樹で、庭木としてよく裁植されているが、成長が遅いので大木は少ない。本樹は県内でも有数の大木であり貴重である。樹皮には、地衣類が多数自生しており、主幹には空洞が見られるが樹勢は良好である。

▲上へ戻る

戸宇頭谷のカヤ

| 読み方 | とうとうたにのカヤ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成3年12月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町戸宇 |

| 構造形式 | カヤ(イチイ科) 根回周囲 3.60 m 胸高幹囲 3.05 m 樹高約25 m |

○カヤは、本州・四国・九州・朝鮮半島南部に分布する雌雄異株の針葉樹で、庭木としてよく植栽される。現在、胸高幹囲3.6m以上の4本が、広島県天然記念物に指定されている。

○荒神社の神木として大切に保存されてきた本樹は、この地方では珍しい大木である。主幹はほぼ真直ぐに伸び、空洞などの枯損や他の植物の着生はほとんど見られない。樹幹は南側へ偏った楕円形でよく繁茂し、樹勢は旺盛である。

▲上へ戻る

受原八幡神社のスギ

| 読み方 | うけはらはちまんじんじゃのスギ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成3年12月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町受原 |

| 構造形式 | スギ(スギ科) 胸高幹囲 4.7 m 樹高約40 m |

○スギは、日本特産の雌雄同株の常緑高木で、早春に単性花をつける。和名は「直木(すき)」で、すくすく立つ木の意からという。材は建築・器具など用途が広く、また葉から線香を作り、古来より樹皮で屋根を葺いていた。有名な産地として秋田・吉野・屋久島などが知られている。

○本樹は樹形も美しく、受原八幡神社のシンボル的存在となっており、引き続き大切に保存されることが望まれる。

▲上へ戻る

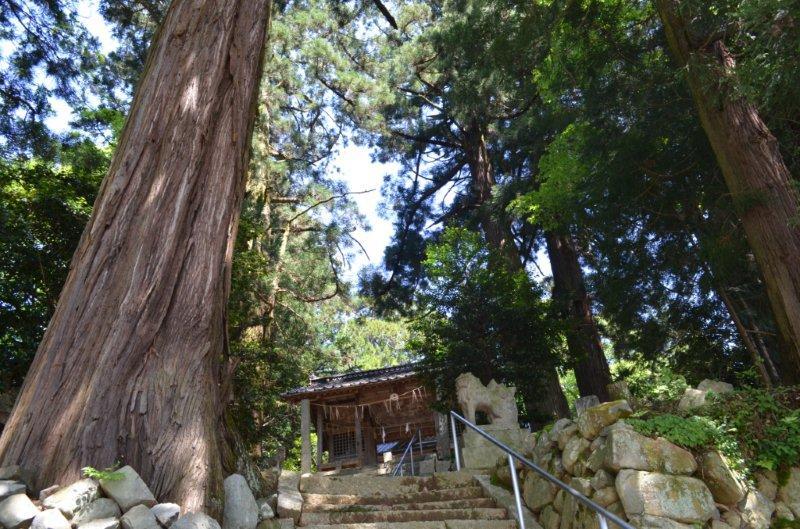

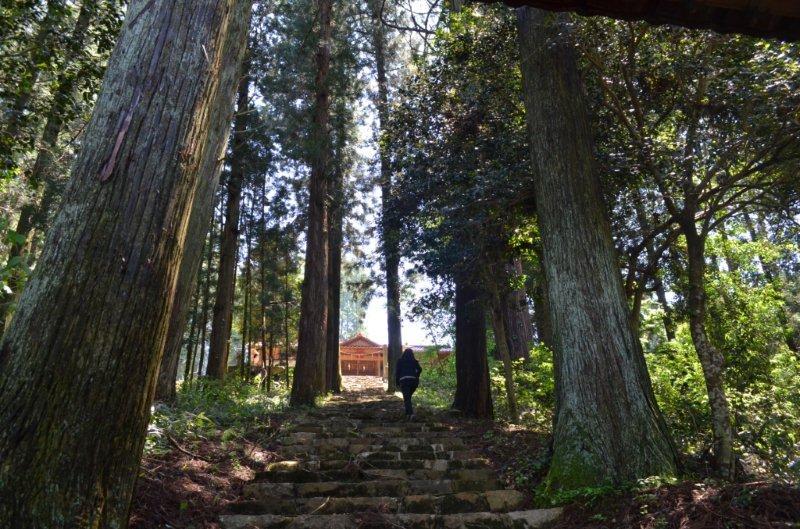

竹森八幡神社の巨樹群

| 読み方 | たけもりはちまんじんじゃのきょじゅぐん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成3年12月24日 |

| 所在地 | 庄原市東城町竹森 |

| 構造形式 | スギ 10本 モミ 2本 ヒノキ 1本 |

○境内に、13本の巨木が所在する。

▲上へ戻る

妙楽寺のイチイ

| 読み方 | みょうらくじのイチイ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成5年8月31日 |

| 所在地 | 庄原市東城町内堀 |

| 構造形式 | 根回周囲 4.7 m 胸高幹囲 2.0 m 樹高約8 m |

○イチイは東アジアの日本をとりまく地域に分布する雌雄異株の針葉樹である。日本では北海道・本州・四国・九州の山地に分布するが、中国地方では比婆山山系の山頂域に見られるにすぎない。

○本樹の主幹は地上1.7m付近で分岐が始まり、傘上の樹冠を形成する。樹皮上には、コケ類やノキシノブが着生しており、加えて北および東側に大きな枝を切った跡が見られるが、全体として樹勢は良好である。胸高幹囲が2.0mを超える木は県内で8件のみであり、まことに貴重である。

▲上へ戻る

宇山のヒイラギ

| 読み方 | うやまのヒイラギ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成7年10月30日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈宇山 |

| 構造形式 | 根回周囲 3.0 m 地上80cmの幹囲 2.4 m 樹高約9m 根張り東4m、西5m、南2m、北7m |

○ヒイラギは西南日本の暖帯域に分布する常緑広葉樹であるが、植栽木としてはかなり寒いところでもよく生育する。成長が遅いので大木は多くなく、胸高幹囲が2mを越えるものは全国的にも少ない。

○本樹は民家傍の古井戸の横にあり、水神の神木として崇められている。北と西にかたよった、いびつな樹冠を形成している。枯枝がかなり見られるが、全体として枝葉はよく繁っており、樹勢は旺盛である。樹皮には一面に地衣類が、一部にコケ類が着生している。県内で知られているものでは最も大きく、極めて貴重である。

▲上へ戻る

森脇のエゾエノキ

| 読み方 | もりわきのエゾエノキ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成7年10月30日 |

| 所在地 | 庄原市東城町粟田 |

| 構造形式 | エゾエノキ(ニレ科) 根回り周囲 3.5 m 胸高幹囲 3.35 m 樹高約17 m 枝張り各方向に5~6m |

○エゾエノキは北海道・本州・四国・九州の山地に生える落葉高木で広島県では中国山地に近い内陸部に分布している。エノキにくらべて、葉の鋸歯が著しく、果実は長柄(20~25mm)でより大きく、黒く熟することで区別できる。

○本樹は県道12号線沿いの高台にあり、主幹は地上4m辺りから上方で枝を分かち、球形の樹冠を形成している。エノキ・エゾエノキの両方を含め、胸高幹囲が3m以上の木は県内に25件ほど知られている。

▲上へ戻る

板井谷のカツラ

| 読み方 | いたいだにのカツラ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成7年10月30日 |

| 所在地 | 庄原市東城町小奴可 |

| 構造形式 | 根回周囲 3.3 m 胸高幹囲 2.7 m 樹高約23 m 枝張り各方向に6~7m |

○カツラは雌雄異株の落葉高木で、北海道から九州の山地に分布し、主として渓畔に生える。対生する心臓形の葉は芳香があり、秋には黄に美しく色づく。

○本樹は市道三坂小奴可線沿いの荒神社と金屋子社の前にある。付近には「板井谷たたら跡」が存在するが、たたらの守護神である金屋子神がカツラの木を伝って降臨したという伝承から、カツラはたたらの神木とされる。このことから、本樹はその樹の大きさのみならず、民俗学的に大きな意義を持つ。

▲上へ戻る

カワシンジュガイ

※内藤順一氏提供

| 読み方 | カワシンジュガイ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 動物 |

| 指定年月日 | 平成9年6月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町(帝釈川水系全域) |

| 構造形式 |

○カワシンジュガイはユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北部に分布するが、氷期には現在よりも南方に分布を広げ、後氷期の気温上昇にともない低地のものは滅び、山間渓流に細々と残された遺存種である。北日本には各地に生息する。横長の殻は比較的厚く、殻頂は前方に偏りほとんど尖らない。殻面は黒く内面は真珠光沢がある乳青白色。

○広島県内では、多産地だった小瀬川では自然分布の個体は絶滅したと考えられている。芸北町および帝釈峡は自然分布の南限の生息地で、いずれもその生息個体数は少ない。帝釈川流域の流れのやや緩やかなところに小群をつくっている。

○環境省のRDBでは絶滅危惧II類、県のRDBでは絶滅危惧I類に位置づけられている。

▲上へ戻る

帝釈始終のヤマボウシ

| 読み方 | たいしゃくししゅうのヤマボウシ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈始終 |

| 構造形式 | ヤマボウシ(ミズキ科) 根回周囲 1.5 m 胸高幹囲 1.18 m 樹高約6.0 m |

○ヤマボウシは、本州・四国・九州の山林内に広く自生している。頭状の花序を僧兵の頭に、総ほう片を白い頭巾に見立て「ヤマボウシ」といわれている。材は硬く割れにくいので木槌・餅つきの杵等に多く用いられてきた。

○帝釈川上流の川岸に位置する本樹は、人里近くにあるために、前述のような道具類の良材として、伐採の危機に遭う機会が多かったと推測されるにも関わらず、伐採されないで今日まで残っていたことは希少価値がある。本樹が所有者によって意識的に保護されてきたという歴史的経緯を勘案しても、注目すべきである。

▲上へ戻る

帝釈宇山のオオモミジ

| 読み方 | たいしゃくうやまのオオモミジ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈宇山 |

| 構造形式 | オオモミジ(カエデ科) 根回周囲 3.72 m 胸高幹囲第1枝:1.85 m、第2枝:0.56 m、第3枝:1.87 m、第4枝:1.38 m 樹高約15m |

○オオモミジは北海道南部~九州に分布する、日本固有の樹木である。雌雄同株で、太平洋側の山地に多く、広島県内の山地にも多く自生している。

○本樹は地上約1mの位置で4支幹に分岐している。樹形と紅葉が美しいこと、容易に見学可能な典型資料として学術的に価値が高く、加えてカエデ属としては枝分かれした巨樹であり、希少価値も高い。

▲上へ戻る

帝釈宇山のシンパク

| 読み方 | たいしゃくうやまのシンパク |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈宇山 |

| 構造形式 | ミヤマビャクシン(シンパク)(ヒノキ科) 根回周囲 2.71 m 胸高幹囲 2.30 m 樹高約8 m |

○シンパクはイブキ(ビャクシン)の変種で、和名をミヤマビャクシンといい、本州・四国・九州の南岸部、稀に山地に自生する。雌雄別株だが、稀に同株のものもある。成長が著しく遅い樹種であるが、ビャクシン属としても本樹は巨樹であり、容易に見学可能な典型資料として、学術的価値が高い。

▲上へ戻る

三坂氏清のタイシャクイタヤ

| 読み方 | みさかうじきよのタイシャクイタヤ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町三坂 |

| 構造形式 | タイシャクイタヤ(カエデ科) 根回周囲 0.90 m 胸高幹囲 0.79 m 樹高約10 m |

○タイシャクイタヤは、国内では帝釈峡周辺に限って分布している。国外では朝鮮半島南部の石灰岩地に分布しており、朝鮮半島と中国地方が連なっていた古い時代の大陸系遺存種であることが伺える。雌雄同株で、「イタヤカエデ」に比べて葉が小さく、切れ込みが深い。葉全体に曲がった軟毛があり、特に葉の裏には密生する。

○本樹は「休暇村帝釈峡」の第4駐車場と神龍湖との間の法面に位置しており、容易に見学可能な典型資料として、学術的に貴重である。

▲上へ戻る

三坂氏清のメグスリノキ

| 読み方 | みさかうじきよのメグスリノキ |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町三坂 |

| 構造形式 | メグスリノキ(カエデ科) 根回周囲 1.4 m 胸高幹囲 1.0 m 樹高約11 m |

○メグスリノキは本州・四国・九州に分布する日本固有の樹木である。雌雄別株で、山地の谷間や山腹に稀に見られるが、この地域では石灰岩地の斜面に多く自生している。樹皮や枝葉を煎じて洗眼等に用いたことから「目薬の木」と言われている。

○本樹は帝釈峡の植生を代表する樹種であり、「休暇村帝釈峡」の遊歩道脇に自生していることから、容易に見学可能な典型資料として学術的に貴重である。

▲上へ戻る

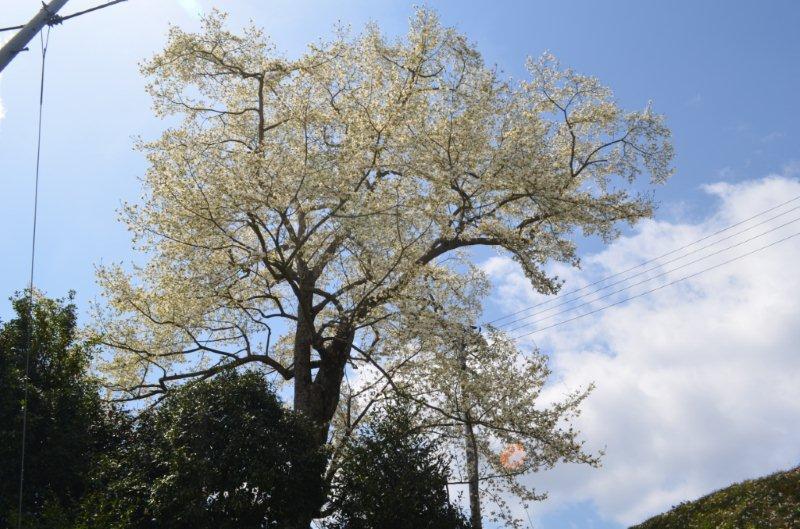

三坂のエドヒガン

| 読み方 | みさかのエドヒガン |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成26年10月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町三坂 |

| 構造形式 | エドヒガン(バラ科サクラ属) 根回幹囲 3.30m 胸高幹囲 2.94m 樹高約22m |

○エドヒガンは、本州、四国、九州、済州島、中国などに広く自生しており、特に県内では東城町三坂地域に多く自生している。サクラ属の中では長寿で巨木になるため、天然記念物に指定されるものもあるが、建築材として多く利用され大木は伐採された。

○多くの自生木が伐採され現在では後継樹が多く残る中で、本樹は伐採を免れ健在である。なおかつ三坂地区に自生するエドヒガンの中では最大であり、加えて樹形が美しいことと容易に見学可能であることから、自生地域の象徴として保護する。

▲上へ戻る

正安寺の多羅葉

| 読み方 | しょうあんじのたらよう |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | 植物 |

| 指定年月日 | 平成26年10月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町川東 |

| 構造形式 | タラヨウ(モチノキ科) 根回幹囲 1.80m 胸高幹囲 1.77m 樹高約16m |

○タラヨウは、本州、四国、九州、中国南部の暖地に広く自生する雌雄別株の樹木で、県内では瀬戸内海に面する温暖な地域に自生している。葉裏を引っかくとそこが黒く変色するため、文字を書くことができることが別名の由来になっている。

○本樹はこの地に移植されたと思われるもので、雌株であり、11月頃に多くの赤い果実(核果)をつける。県北部の気候帯にもかかわらず順応しており、樹勢も旺盛である。このため、学術的にも貴重であることから天然記念物に指定し、保護する。

▲上へ戻る

アクセス

アクセス よくある質問

よくある質問