○庄原市の記念物一覧と他地域の記念物についてはこちらから

史跡一覧

国指定

| 名称 | 地域 | 種類 |

| 寄倉岩陰遺跡 | 東城 |

名勝一覧

史跡

寄倉岩陰遺跡

| 読み方 | よせくらいわかげいせき |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和44年4月12日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈未渡 |

| 構造形式 | 幅 30m 奥行 15m |

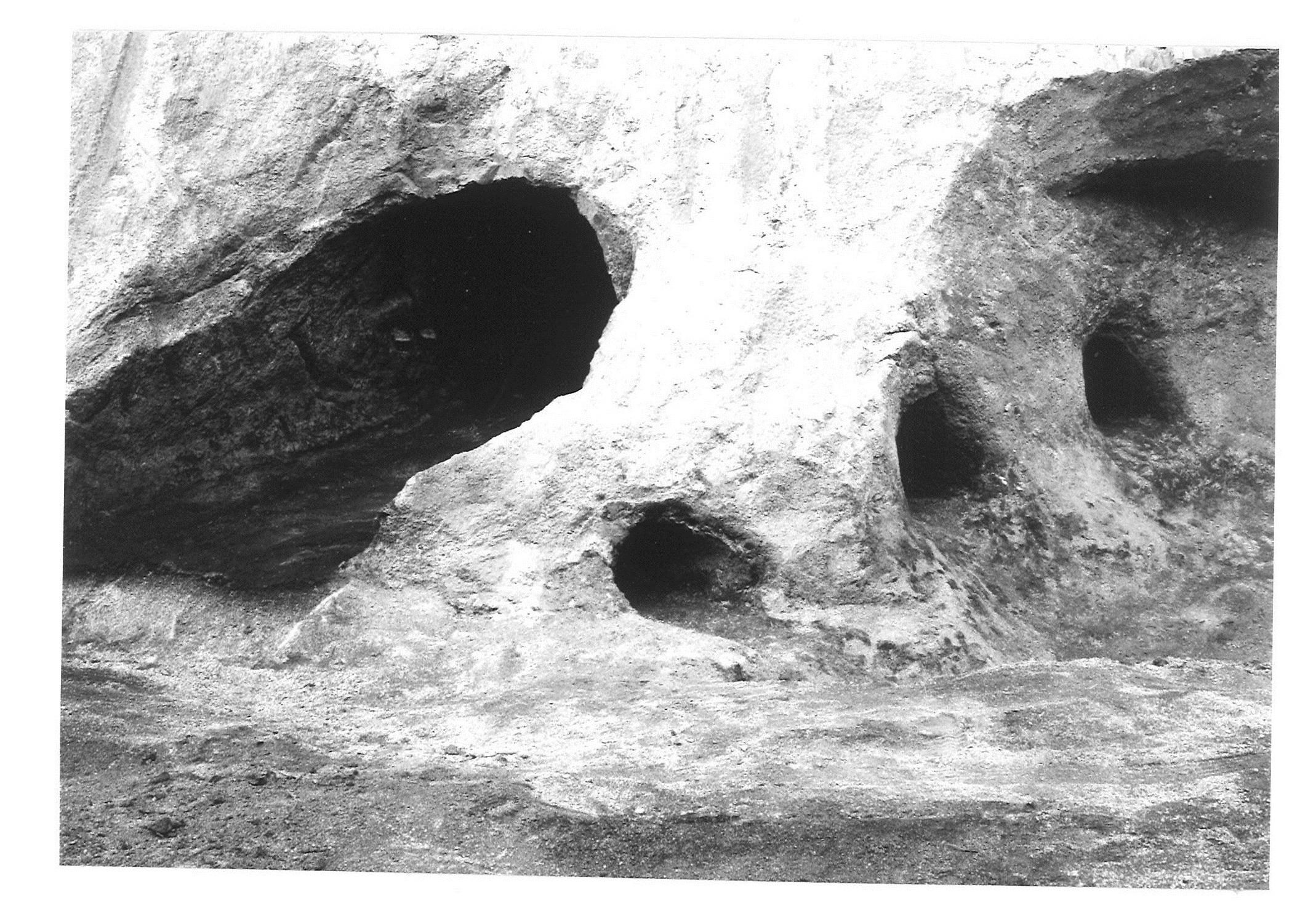

○本遺跡は帝釈川北岸の山麓にある帝釈峡遺跡群中最大の岩陰遺跡である。縄文早期から晩期にいたる各種の遺物がきちんとした層序をなして出土しており、中四国地方の縄文式土器編年の基準となる貴重な遺跡である。また、縄文後期末から晩期にかけての文化層から多数の人骨が出土しており、縄文時代の墓葬に新しい資料を提供している。

○このようなことから本遺跡は、遺物包含層の一部分を見学者が見られるように残し、国庫補助をえて保存施設を整備し、文化財の活用を図っている。

▲上へ戻る

帝釈峡馬渡遺跡

| 読み方 | たいしゃくきょうまわたりいせき |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和38年4月27日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈始終 |

| 構造形式 |

○帝釈川支流の馬渡川右岸に位置する石灰岩の岩陰遺跡で、昭和36年の林道工事の際に発見され、帝釈遺跡群発見の糸口となった記念すべき遺跡である。5mにわたって堆積した土層の間に縄文時代前期から先土器時代におよぶ5つの文化層が確認されている。第4層からは「有茎尖頭器」と、世界最古級の土器グループに属する「繊維を含む無文の土器」が出土した。第5層からは、横はぎの「刃器」・「オオツノシカの骨」が灰にまじって出土した。

○この遺跡は縄文文化の起源、ならびにわが国の先土器時代から縄文時代への推移を明らかにする重要な遺跡である。

▲上へ戻る

帝釈名越岩陰遺跡

| 読み方 | たいしゃくなごしいわかげいせき |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和60年12月2日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈未渡 |

| 構造形式 | 南面した石灰岩の東西2か所に長さ7 m、奥行4.5 mと、長さ2.5 m、奥行2.5 mの岩陰部がある。 地表面と川床面との比高は約4m |

○帝釈川支流の、未渡川左岸にある岩陰遺跡である。ここでは、弥生前・中期から縄文早期の押型文土器までの遺物が11層にわたって出土する。

○主な遺構として、縄文時代の柱穴列や竪穴遺構14基ならびに埋葬遺構と人骨4体などがある。柱穴は帝釈遺跡群では他に検出例が無く、住居内部に貯蔵用竪穴や埋葬を伴う縄文時代の岩陰の使用状態を明らかにする貴重な遺跡である。 また、縄文時代晩期の籾痕のある土器が出土しており、中国山地における狩猟採集社会から稲作農耕社会への、移行の様相を解明する上でも貴重な遺跡である。

▲上へ戻る

犬塚第一号古墳

| 読み方 | いぬづかだいいちごうこふん |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和56年4月17日 |

| 所在地 | 庄原市本東城町新免 |

| 構造形式 | 円墳 1基 直径 11.5 m 高さ 3.0 m |

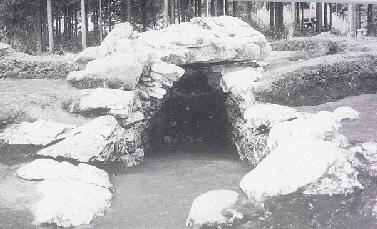

○この古墳の内部主体は、横穴式石室となっている。石室の全長3.6 m、高さ1.4 mで、正方形の玄室とその前面に小さな羨道のつけられた特色あるかたちである。また、石の積み方は小口積みで、天井に向って狭くなる持送りの方法をとっており、横穴式石室としては古い形といえる。

○副葬品は、玄室内から玉類(勾玉・管玉・ガラス小玉など)・耳環・指環・鉄器剣・刀子・鏃・鑿・ハソウ・留金具などと、須恵器(蓋付坏・坩・鉋・提瓶・壷など)が出土した。

○この古墳が築かれた年代は、上述のような石室の形と出土品の特徴などから、6世紀前半から中頃と考えられる。

▲上へ戻る

大迫山古墳群

| 読み方 | おおさこやまこふんぐん |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 平成元年11月20日 |

| 所在地 | 庄原市本東城町川東 |

| 構造形式 | 前方後円墳 1基 円墳 1基 |

○本古墳群は前方後円墳と円墳各1基からなり、東城町中心部の平野を望む東側丘陵上に立地している。

○第1号古墳は全長45.5mの前方後円墳で、前方部が撥形に開いた古式の古墳である。東城町には前方後円墳がこれまで4基確認されているが、本古墳が最大のものである。第2号古墳は、直径17.3mの円墳で西側に隣接している。第1号古墳は4次にわたる発掘の結果、内部主体は、盛土に掘り込まれ墓擴のなかに長さ5.14m中央の幅1.07m、深さ約1.1mの竪穴式石室が検出された。棺内副葬品は、青銅鏡(後漢の獣首鏡)・硬玉製勾玉・碧玉製管玉・ガラス製小玉が、また棺外副葬品として、矢筒・青銅器類・鉄器類が出土した。本古墳は墳形・外表施設・副葬品などからみて、4世紀中葉の古墳であり、県内最古級の前方後円墳として重要である。

▲上へ戻る

五品嶽城跡

| 読み方 | ごほんがたけじょうあと |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和62年3月30日 |

| 所在地 | 庄原市本東城町東城 |

| 構造形式 |

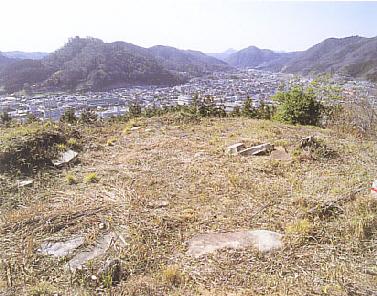

○備中・伯耆との国境に近い東城盆地に位置する、中世末期から近世初頭にかけての山城である。五本竹城・世直城ともいわれ、中世には宮氏・佐波氏が、続いて福島氏の城代である長尾氏が居城した。

○本城は東城の町並みを眼下に見渡せる通称城山に築かれている。郭群は頂部の常の丸・太鼓の平(ここには庭園の遺構がある)を中心に北と東に延びる尾根上に集中するが、山麓にも杉の平・物見が丸などの郭が見られる。とくにカヤの平は、最大の郭(65×30m)で、石積の井戸・礎石・地覆石なども見られる本城の中心となる郭である。

○この城は久代記(伊藤本)によると、戦国時代に宮氏が築城し、天文2年(1533)に宮氏が西城に大富山城を築いて移るまで、宮氏の本城とされた。

○本城跡は、中世遺構の上に近世初頭の技術が加えられている点に特色がある。近世初頭以降は手が入っておらず、完全に近い形で保存されており学術的に貴重である。

▲上へ戻る

内堀の神代垣内落鉄穴跡(洗場)

| 読み方 | うつぼりのかじろごうちおちかんなあと |

| 指定 | 県指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和59年1月23日 |

| 所在地 | 庄原市東城町内堀 |

| 構造形式 |

○製鉄の作業は、鉄穴・鑪・鍛冶屋の3工程に分けられるが、この遺跡は山土から砂鉄を採取する鉄穴作業(鉄穴流し)の採鉄洗場の跡である。

○この上流には2か所の鉄穴堤があり、この洗場まで幅1mの横手(水路)が長さ600mにわたって続く。横手沿いの鉄穴洞の真砂土を崩して水とともに流すと、流れるうちに砂分と鉄分とが分離する。それを水路に堰きとめて作った大池にいったん流し込み、柄振でかきまぜながら重い鉄を底に溜め、軽い土や砂を浮かせて流す。大池がいっぱいになると鉄穴洞の採取をやめ、大池にたまった砂鉄を初池に水とともに流す。ここでも、同じ方法で重い鉄を池の底に溜める。この方法で、中池・乙池・船場と繰り返すと、船場では黒ぐろとした砂鉄が取れ、これを乾燥させて鑪に運んだ。

○鉄穴洗場の跡が完全に保存されている例として、極めて貴重な遺跡である。

▲上へ戻る

亀山城跡

写真

写真| 読み方 | かめやまじょうあと |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和50年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市東城町小奴可 |

| 構造形式 |

○小奴可駅の南方にある天然の小丘を利用して築かれた山城で、本丸の下に段状になっている郭が8か所のこっている。北方に深い空堀があり、南方にも浅い空堀や迷路のような空堀状の溝がある。本丸の東南端には土塁状に天然の地山を残し、東南方のふもとに土塁状の盛りあげがみられる。西方のふもとが居館跡と伝えられ、一角には県天然記念物の「小奴可の要害桜」がある。

○「備後古城記」などによれば、平安末期の治承から元暦のころ、奴可入道西寂の居城であったとしている。東城町では五品嶽城跡に次ぐ大規模なもので、ひじょうにととのった山城であり、伝承どおりの古い時代の城跡の原状をよく残している。

▲上へ戻る

鬼橋野路古墳

| 読み方 | おんばしのろこふん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |

| 所在地 | 庄原市東城町帝釈未渡 |

| 構造形式 | 円墳 直径約15m 墳高:石室入口から約2m、東側周溝底から0.8m 北東側に周溝を有する。 周溝は、北側尾根を掘り下げ、幅0.8m~1.0m、深さ約20cm、断面はU字形であると考えられる。 主体部の内部全体は、全て石灰石で築造された横穴式石室であり、地山をL型に作平した平坦面に構築されている。全長約7m、幅は奥壁0.8m、入口付近1.2m、高さ1.2m。 その他の遺構は、古墳入口付近に、奥壁から約6.5mの位置に粘土で固めた円形の土壙がある。土壙の外形の直径は1.0m~1.5m、内円の直径は0.4m~1.0mである。 |

○帝釈川と名越川に挟まれた鬼橋野呂の東側の台地に位置し、台地の南向き緩斜面を利用して構築されている。

○主体部は、南に開口した横穴式石室。墳丘盛土は、地山を削平した土砂や周溝を掘り下げた土砂で築造したものと思われる。

○須恵器の短頸壺、平瓶、蓋の破片、土師器の皿、坏、鉄釘および多量のスラグといった遺物が出土している。

▲上へ戻る

牛川古墳

| 読み方 | うしかわこふん |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 昭和50年3月17日 |

| 所在地 | 庄原市東城町戸宇 |

| 構造形式 | 前方後円墳 全長 21.0 m 前方部幅 10.0 m 後円部の高さ 2.5m |

○東城の市街地と戸宇の谷を結ぶ峠にあたる、標高384mの丘陵尾根上にある。東城町では前方後円墳が現在までに4基確認されているが、この古墳は町内で最も形の整った前方後円墳であり、しかも町内で最初に発見された古墳でもある。

○後円部はすでに頂上部から盗掘され、石室の一部が露出している。石室の石材は石灰岩で、天井石2枚が露出している。石室は天井石の形状から見ると、横穴式石室と考えられるが、奥壁が小口積であるので竪穴式石室の可能性もある。6世紀後半頃の築造で、一帯を政治的にまとめた地域首長の墓と推定される。

▲上へ戻る

野田大山山炭窯跡

| 読み方 | のだだいせんやますみがまあと |

| 指定 | 市指定 |

| 種別 | 記念物 |

| 種類 | |

| 指定年月日 | 令和元年10月21日 |

| 所在地 | 庄原市東城町竹森 |

| 構造形式 | 現存長約3.3m、高さ約0.95mの地下式の炭窯跡で横に3つの横口が付く。通称「八ッ目うなぎ型」と呼ばれる。 |

本炭窯跡は,野田大山山(標高832m)の南裾の小谷に面した丘陵斜面の標高584m付近に位置する。

本炭窯跡は,丘陵斜面に斜めに掘り込まれた地下式(刳り抜き式)炭窯で,ほぼ南に開口し,窯体側壁の下部に小穴を設けた横口付炭窯,いわゆる「八ッ目うなぎ型炭窯」である。

焼成部は,平面長方形を呈し,残存部の長さは3.3m,幅は奥壁で1.1m,高さは全体に95㎝前後である。横口は,現状で東側壁に3か所残存している。

横口付炭窯跡は,中部九州から東北地方南部にかけて確認されているが、中国地方では岡山県で多く確認され,その多くは6世紀後半から7世紀におさまるが,8世紀に属するものもある。また,製鉄遺構とともに検出される例もある。広島県では5遺跡7基が発掘調査されているが、現存しているものは本炭窯跡だけである。

名勝

帝釈川の谷(帝釈峡)

| 読み方 | たいしゃくがわのたに(たいしゃくきょう) |

| 指定 | 国指定 |

| 種別 | 記念物(名勝) |

| 種類 | 峡谷・渓流 |

| 指定年月日 | 大正12年3月7日 |

| 所在地 | 庄原市東城町 神石郡神石高原町 |

| 構造形式 |

○帝釈川の上流にある石灰岩峡谷で、浸食によっていたるところに「天然橋」や洞窟が形成され、周辺の台地上には「ドリーネ」・「ウバーレ」が数多く存在する。なかでも峡谷にかかる石灰岩の天然橋「雄橋」は、世界最大級の天然橋として有名である。

○帝釈峡にある多くの石灰洞窟のうち、白雲洞は照明施設が備えられ、鍾乳石や石筍が林立していて壮観である。

○峡谷の南部に大正13年、水力発電のための人造湖(神竜湖)が作られ、遊覧船に乗って峡谷美が満喫できる。また、この地帯を形成する石灰岩には、紡錘虫・サンゴ・ウミユリなどの化石が多く含まれている。

○なお、峡谷には石灰岩地帯特有の動植物も豊富で、タイシャクギセル(陸生貝)やタイシャクメクラチビゴミムシ(昆虫)、タイシャクイタヤ(植物)など、「帝釈」の名を冠した当地特有の生物も少なからず知られている。

▲上へ戻る

アクセス

アクセス よくある質問

よくある質問