西城川左岸の標高300mの低丘陵の頂部に築造された四隅突出型墳丘墓3基、方形台状墓4基、方形周溝墓1基の8基からなる墳墓群です。

おおよそ東西250mの範囲に、佐田谷1~3号墓、佐田峠1・2号墓、佐田峠3~5号墓の3群にまとまる形で造られています。

現在、国道183号線と国道183号線バイパス(高道路)が、墳墓群の間に通っており3群がそれぞれ陸橋で繋がっています。

佐田谷・佐田峠墳墓群航空写真

左:佐田谷1~3号墓、中:佐田峠1・2号墓、右:佐田峠3~5号墓 弥生中期末には、古層の四隅突出型墳丘墓が中心に多様な形態の墳墓が、墓穴の掘削・埋葬・墳丘盛土を繰返して行くことで徐々に墳墓を構築していることがわかりました。

墓穴は並列に配置され、在地系の土器が周溝に据えられていました。

弥生後期初頭以降は方形台状墓が主となり、墳丘構築後に墳頂部から墓穴が掘り込まれる墳丘構築法に変化して行くことが分かりました。

また、弥生中期までの墓穴とは異なり、明らかに大規模墓穴を中心に周囲に他の墓穴が配されるなど、明確な中心埋葬がみられるようになることがわかりました。それに加え、吉備系土器が使用され、墓穴上に土器が供献されるように変化しています。

このように、首長墓(傑出した個人のための墓)が出現する、弥生時代中期から後期にかけて、墳丘築造方法と埋葬の関係、埋葬施設の配置、墳墓での祭祀の変遷が一つの丘陵上の墳墓群の中であきらかとなった事例として注目されています。

当時の、地域間の交流や関係の展開、有力者集団内の構造の変化を知ることができる重要な遺跡となりました。

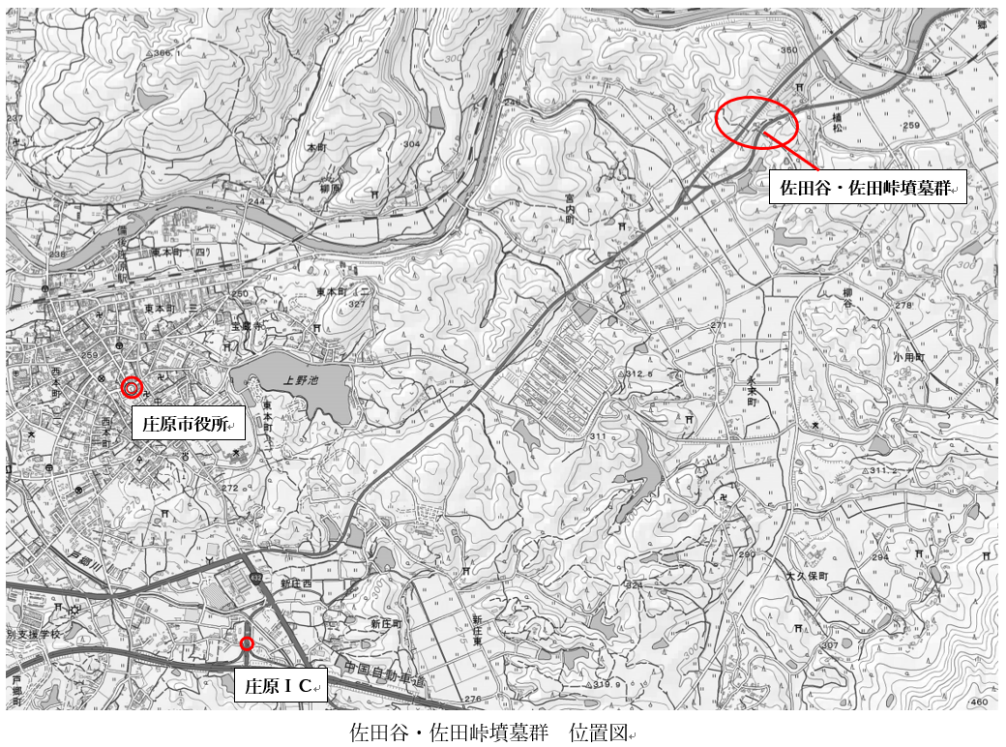

佐田谷・佐田峠墳墓群位置図

| 佐田谷1号墓(空中写真) 昭和61年調査当時 撮影:公財)広島県教育事業団 広島県立埋蔵文化財センター提供 |

| 佐田谷1号墓 昭和61年調査当時 撮影:公財)広島県教育事業団 広島県立埋蔵文化財センター提供 |

| 佐田峠4号墓 平成22年調査当時 撮影・提供:広島大学文学部考古学研究室 |

| 佐田谷墳墓群 (空中写真) 3号墓調査中写真 |

佐田谷3号墓出土土器(注口付脚台付鉢形土器)

(左の土器の高さ55.5cm)

アクセス

アクセス よくある質問

よくある質問